[ Avant-propos : Vous avez sous les yeux la première chronique hebdomadaire d’URBAN AFTER ALL, mon nouveau bébé publié chez Owni avec l’aide de Nicolas Nova de Liftlab, qui partage donc la paternité du projet avec moi :-)

Comme vous pourrez le lire dans le petit texte d’introduction à la chronique originale, URBAN AFTER ALL se veut une plateforme collaborative décryptant les « urbanités » contemporaines. Les thématiques seront évidemment proches de celles traitées sur [pop-up] urbain ; pour autant, URBAN AFTER ALL se distingue par un ton plus engagé et moins « pop ». Enfin, la chronique hebdo est ouverte à quelques contributeurs extérieurs : Nicolas Nova, évidemment, et sûrement d’autres par la suite. Bref, une chronique complémentaire des billets de blog que vous pourrez lire ici. C’est pourquoi je la republie aujourd’hui, en ajoutant les commentaires laissés sur Owni. Les vôtres sont évidemment bienvenus :-)

Un nouvel épisode sera publié chaque lundi matin sur Owni ; je les reprendrai ici en milieu de semaine, afin de partager au plus grand nombre. Enjoy ! :-) ]

————————————–

Tout a été dit sur le sujet.. ou presque. Car ce “retour” du zombie est plus subtil qu’il n’y paraît. À première vue, rien de bien nouveau : dans l’esthétique comme dans l’attitude, les morts-vivants n’ont que peu évolué, à l’exception du fameux “zombie sprinteur” imaginé par Zach Snyder dans son remake de Dawn of the Dead. C’est peut-être un détail pour vous mais pour les zombies ça veut dire beaucoup, comme l’explique Slate : “Peut-être […] l’obsolescence du zombie lent signale le déclin de la culture “mobocratique” au bénéfice d’un penchant moderne pour l’individualisme”. Cinétudes s’interroge aussi sur cette (r)évolution, et y perçoit un “révélateur de cet état d’esprit très contemporain où non seulement la croyance en la science […] mais aussi la croyance en l’homme […] donnent une certaine naïveté au propos” du film. Le zombie sprinteur dédouanerait donc l’homme de ses responsabilités communautaires… Une figure moderne, dites-vous ?

Les trois époques « zombie »

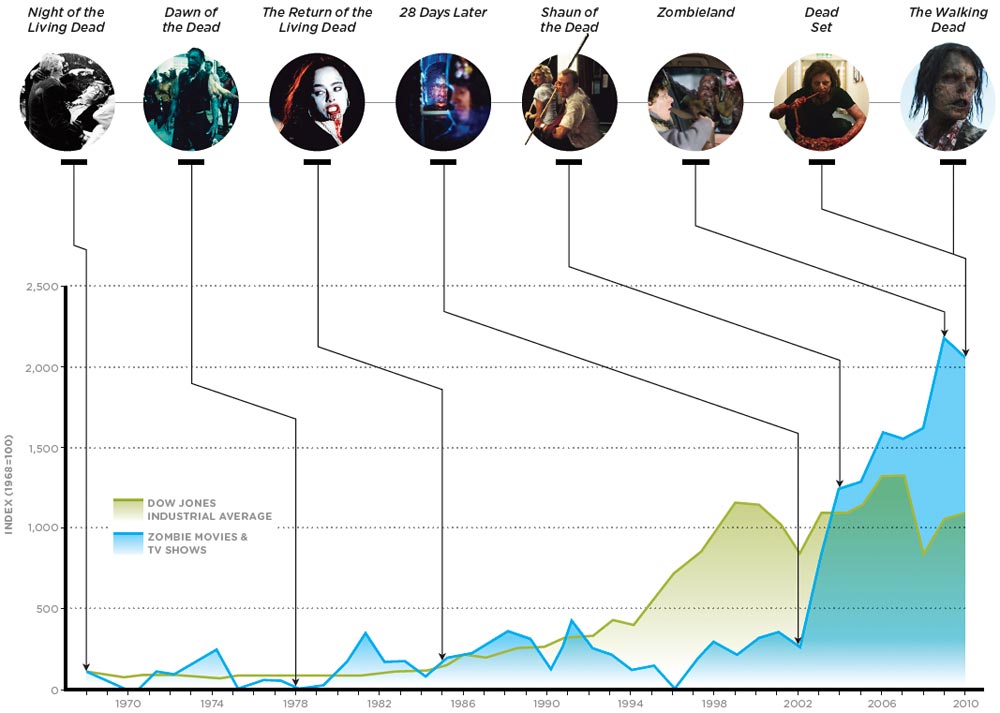

Mais mettons de côté pour l’instant cet exemple notable, mais encore isolé dans la mythologie zombologique. C’est davantage dans des détails plus subtils que l’on peut constater une mutation pleine de sens. À y regarder de plus près, le zombie des années 2000-2010 diffère en effet de son aîné des seventies, popularisé par Romero et quelques autres, malgré un comportement similaire. Dans sa chronique sur Influencia, Thomas Jamet distingue ainsi trois “époques zombie” dans la culture moderne occidentale, auxquelles il fait correspondre trois périodes de “transition” sociétale :

“La première époque zombie a été incarnée par le « Frankenstein » de Mary Shelley, le thème du Prométhée moderne symbolisant le passage à l’ère industrielle à la fin du 19e siècle victorien et dénonçant les dangers de la technique et de la science.

Le deuxième âge a été la fin de cette ère moderne avec les films de Romero, dénonçant une société de consommation et ses travers, et appelant à la révolte contre l’ordre bourgeois en pleine période de libération des mœurs. Le zombie apparaît alors dans les années 60 comme un symbole de soumission contre lequel il faut se dresser.

Le thème du zombie a été traité depuis, mais on peut peut-être voir une troisième époque apparaître avec le retour en force de ce mythe. Le zombie revient en effet à un moment où le monde connaît une lente période de transition et de remise en cause du modèle économique, social et politique et une mutation profonde de tous ordres.”

Nous aurions donc affaire à un “zombie nouveau”, cuvée 2000. Un zombie à l’image de notre société occidentale, marquée par la crise économique et sociale, mais aussi par la peur croissante de “l’ennemi de l’intérieur”. [note : la figure moderne du terroriste, “née dans les valeurs occidentales”, en est un bon exemple, largement couvert par les médias suite entre autre aux attentats de Londres ou à la fusillade de Fort Hood.].

Et Thomas Jamet de conclure en ces termes : “Laissons les zombies nous raconter l’histoire, comme la catharsis d’un monde qui ne tient toujours pas droit”…

Quelle est donc cette “histoire” que nous content les zombies post-modernes ? Land of the Dead, dernier volet [ndla : en fait non, cf. en commentaires] de la tétralogie zombologique du maître Romero, sera notre premier témoin. Dans Cadrage, le chercheur Max Rousseau se propose ainsi “de rendre compte de la critique radicale de l’espace urbain exposée” dans le film :

“Encerclée par des fleuves traversés de ponts-levis, par des murs d’enceinte et par des miradors, la ville de Romero évoque une forteresse. À l’intérieur de celle-ci coexistent deux mondes regroupés dans des univers parfaitement étanches : les riches, regroupés dans la tour, et les pauvres dans les rues qui entourent celle-ci. En plus du siège subi par les humains, il existe ainsi, en sus, un second état de siège dans Land of the Dead : celui des élites se coupant du reste de la ville.

L’imperméabilité entre ces deux mondes rappelle les écrits du sociologue américain Mike Davis [dans City of Quartz] sur ce qu’il nomme « la militarisation de la vie urbaine » : « nous vivons dans des “villes forteresses” polarisées à l’extrême, entre, d’un côté, les “cellules fortifiées” de la société d’abondance, et, de l’autre, les “espaces de la terreur” où la police mène une guerre contre des pauvres criminalisés. »”

En un mot :

“Land of the Dead reflète parfaitement ces tendances actuelles à l’œuvre dans l’urbanisme américain [nord et sud] et, au-delà, occidental”.

L’auteur vise ici la croissance des “gated-communities”, espaces clos réservés aux plus fortunés (communément appelés “ghettos de riches”), avant de conclure ainsi :

“La plupart des phénomènes de séparatisme social travaillant actuellement des villes occidentales se vivant de plus en plus comme ‘assiégées de l’intérieur’ sont présents dans Land of the Dead.”

Le zombie des années 2000, un “lumpenprolétariat” urbain menaçant l’ordre bourgeois des centre-villes

Cette analyse permet de prendre la pleine mesure de cette “troisième époque” qu’évoque Thomas Jamet. Hier métaphore de la classe moyenne consumériste, le zombie des années 2000 symbolise le “lumpenprolétariat” urbain menaçant l’ordre bourgeois des centre-villes. Un zombie dont l’errance n’est plus le fait d’une volonté consommatrice [réclamant sa dose de “braaaains”], mais bien de l’éviction des classes précaires vers les marges de la ville. Nos deux derniers témoins, qui s’éloignent volontairement des figures traditionnelles du zombie, attestent de cette vision moderne.

Premier exemple : en haillons, fouillant les poubelles, le mort-vivant joué par François Sagat dans L.A. Zombie de Bruce La Bruce représente clairement la figure du clochard californien. [note : il s’agit d’un film porno gay, mais le trailer reste totalement Safe For Work. Vous pouvez donc cliquer sans inquiétude !]

On traverse maintenant le continent pour atterrir sur la côte Est, à New York, avec ce superbe clip accompagnant le retour au micro du grand Gil Scott-Heron. Si l’on n’y retrouve pas de “zombie” à proprement parler, le maquillage des jeunes skateurs noirs évoque celui des rites vaudous (l’origine du mythe zombie) ; de même, l’apparence du clochard divaguant dans la seconde partie du film ne laisse pas de doutes sur l’interprétation. Le “zombie” sert là encore de métaphore au vagabond urbain, errant car chassé par les forces de l’ordre établi (renforcé par la présence de nombreux SDF au long du clip)

Comment expliquer l’émergence de cette figure nouvelle du zombie errant ? Rien d’étonnant, à bien y regarder : celle-ci apparaît en réaction de la gentrification des centres urbains occidentaux, qui s’est accélérée dans les années 1990-2000. Témoin visible de cette évolution : “la chasse aux pauvres” s’inscrit maintenant dans les formes mêmes de la ville, et notamment de son mobilier urbain (“barres ou piques métalliques, cactus… le mobilier urbain s’équipe de tout un arsenal d’options qui visent à chasser les SDF des trottoirs, porches et autres devantures”).

Cet “urbanisme” porte un nom, aussi opaque qu’insidieux : la “prévention situationnelle”, ou comment diminuer les violences urbaines en reconfigurant les formes et lieux de la ville dense. Florilège :

“Ne plus construire de toits plats (pour éviter que des émeutiers y stockent des pierres), améliorer l’éclairage public, ne plus construire d’auvents (pour limiter les rassemblements) ou interdire les coursives (perçues comme propices aux trafics et qui compliquent la surveillance)…”

Si cet urbanisme sécuritaire ne vise pas précisément les classes précaires (contrairement au mobilier “anti-stationnement”, plus explicite dans sa formulation), la logique reste la même : repousser certaines populations à l’écart des centres bourgeois. SDF, roms, racailles ou prostitué(e)s : ces catégories de population forment les nouveaux “zombies” de nos villes. [note : pas étonnant, dès lors, de voir qu’un rappeur se réapproprie la terminologie au nom de la “street”…].

Il est d’ailleurs intéressant de constater que ce type de mesures préventives “fabrique” au final de nouveaux zombies : en obligeant le “mouvement” de ces populations, l’urbanisme sécuritaire contribue à alimenter le flot des errants urbains qui viendront tôt ou tard assiéger les centres aseptisés… Ce n’est qu’une question de temps, si l’on continue dans cette voie. Bientôt sur vos écrans ?