Il y a des gens que l’on aime tout particulièrement et le duo qui porte Urbain trop urbain, depuis des années maintenant, en fait évidemment partie. Au-delà de la tendresse que l’on a pour leurs publications, qu’elles soient numériques ou papier, ce sont leurs projets qui nous font le plus saliver – et surtout réfléchir. Nous les avions déjà interviewés pour évoquer leur Périph’strip, un « Tour Operator du périphérique de Toulouse ». Re-belote aujourd’hui, avec une interview tout aussi sudiste, mais portant cette fois sur l’exposition qui se déroule en ce moment au MuCEM de Marseille.

Depuis le 22 mars et jusqu’au 15 août prochain, les visiteurs phocéens peuvent en effet découvrir l’exposition « Vies d’ordures. De l’économie des déchets », dont la direction artistique et la scénographie ont été confiées à une groupement composé de l’agence d’architecture Encore Heureux, de bkCLUB Architectes, et de nos chers camarades Urbain trop urbain (ainsi que du Collectif Etc. de manière temporaire). L’occasion pour nous de les interroger, à nouveau, sur les enjeux des déchets dans nos sociétés poubellières… et surtout de vous inviter, si vous avez la chance de descendre cet été, à déambuler dans les cursives du MuCEM avec ce fascinant entretien dans la tête !

Vies d’ordures. De l’économie des déchets, du 22 mars au 15 août 2017

Commissaire général : Denis Chevallier, ethnologue, conservateur général au MuCEM

Commissaire associé : Yann-Philippe Tastevin, ethnologue au CNRS

Direction artistique et scénographie : Encore Heureux, bkclub Architectes, Urbain, trop urbain

Entrée du MuCEM ©Sébastien Normand

Fait suffisamment rare pour être souligné, la scénographie de l’exposition a été confiée à une équipe pluridisciplinaire à forte coloration urbanistique. Pouvez-vous nous-dire comment vous avez travaillé ensemble ?

Matthieu : Claire a beaucoup écrit, nous lui avons confié « les langages » comme on dit dans le milieu diplomatique, tandis que François Dutrait s’occupait des lectures de fond. Quant à la collaboration entre nos collectifs, elle procédait avant toute chose d’une interprétation du pré-programme qui était celui du MuCEM : l’appel du marché public invitait à la constitution d’une équipe peu orthodoxe, qui outre les prestations habituelles de scénographie d’exposition devait être aussi capable tant d’échanger, bien en amont du programme définitif, avec les multiples interlocuteurs de ce projet sur l’économie des déchets (conseil scientifique, chercheurs associés, artistes, direction et bien sûr commissariat), que d’établir une recette innovante et territoriale pour le « hors les murs » de l’exposition.

C’est notamment l’abandon par le MuCEM de cette ambition initiale – suite à la douche froide que fut, avant cela, l’abandon du projet « MuCEM plage », proposé par Yes we Camp – qui a fait que le Collectif Etc s’est retiré de l’aventure. Ils avaient d’autres chats à fouetter et on les comprend. Marseille est une ville compliquée, on ne vous l’apprend pas…

L’équipe de direction artistique lors d’un workshop au mois d’octobre 2015

Claire : Concrètement, les deux commissaires d’exposition, Denis Chevallier (qui avait réalisé auparavant Au bazar du genre) et Yann-Philippe Tastevin (anthropologue au CNRS, spécialiste des techniques), souhaitaient s’associer étroitement une équipe à même de les aider non seulement à trouver des formes mais à clarifier les enjeux de l’exposition. Ce qui a été passionnant alors, c’était de former un nouveau collectif, hétérogène quant à ses modes d’appréhension du monde et de ses formes d’écriture (scientifique, scénographique, philosophique et littéraire), et se constituant autour de l’invention de ses propres outils d’analyse au fur et à mesure du projet.

Le partage d’arguments et d’émotions, les échanges sur ce que devaient ramener les enquêtes, le brassage de la matière disponible (collectes des enquêtes, réserves du MuCEM, réflexion sur l’Anthropocène), et les déceptions face à toutes les informations restées inaccessibles sur la gestion des déchets au nord de la Méditerranée… c’est ce que nous avons fait lors de workshops pendant à peu près un an. Lors de ces workshops, des croquis, des parcours commençaient à se dessiner, des scénarios commençaient à s’écrire. Les commissaires assuraient les liens avec le conseil scientifique pour que nous soyons amarrés à de la matière consistante.

Julien Choppin à son cahier

Maquette de l’exposition en phase d’avant-projet, par Encore Heureux

Matthieu : C’est vraiment très rare, ce qui s’est passé. Le commissariat n’a rien planqué sous la nappe, n’a pas fait un beau dessin qui dissimule artificiellement les faiblesses, nous avions au contraire tout sur la table – les merveilles comme les merdes – pour réfléchir ensemble, partager nos méthodes in situ lors de workshops et indexer chez nous les matériaux prolifiques (photos, vidéos, fiches descriptives d’objets, schémas, rapports d’enquêtes, etc.). Dans le déroulé du projet, ça s’est grossièrement découpé en un an de direction artistique, où prévalait la finition du programme d’exposition, et un an d’exécution scénographique, avec les grandes phases que respectent alors nos amis architectes : esquisse, avant-projet sommaire, puis définitif, projet, travaux…

Au cœur de votre réflexion, on retrouve la notion d’Anthropocène, un concept encore relativement méconnu mais omniprésent dans certains champs disciplinaires. Pouvez-vous nous en dire davantage ? Comment ce concept a-t-il nourri vos travaux, en général et relativement à cette exposition ?

Claire : Nous avons découvert la notion d’Anthropocène, et son corolaire, Gaïa, à l’occasion du projet Micromegapolis, lorsqu’une ville rencontre Gaïa, qui nous avait été commandité par Bruno Latour pour le festival des sciences de Toulouse La Novela. Ce qui s’est ouvert à nous avec ces concepts, ça été le « trop » de Urbain, trop urbain. Nous nous interrogions déjà, avant ce projet, sur ce qui dépassait la ville comme représentation de nos espaces de vie en commun. Les notions de zones, de périphéries, de paysages, du sentiment géographique habitaient déjà nos projets et nos écrits. Il s’agissait de nous donner les moyens de percevoir ce qui se trame dans les espaces non désignés par les représentations établies.

Avec l’Anthropocène et Gaïa, c’est une vision encore plus vertigineuse qui s’est ouverte à nous, parce qu’inscrite dans un temps beaucoup plus large. S’il faut des définitions rapides, on pourrait dire que l’Anthropocène est l’ère géologique qui se caractérise par le fait que les humains sont devenus la force géologique principale de la planète, et Gaïa, la terre considérée comme un complexe global, où humains et non-humains agissent, partagent, échangent et confrontent leurs énergies…

Istanbul, un récupérateur de déchets ©Pascal Garret

Concrètement, aujourd’hui, lorsque je vois un sac en plastique qui vole le long du périph, j’y vois le nom de la marque qui tente encore de faire sa pub jusque dans les fossés aménagés par un partenariat public-privé, je suppose son usage par la consommatrice que j’aurais pu être en le tenant à la main, je devine le réemploi qui pourrait lui être donné par les habitants des camps au bord de la ville (colmater une fuite ? couvrir un seau d’eau ? étanchéifier un chemin boueux ?), je connais son coût écologique et tente de me projeter dans son avenir trop « durable », ce qui me renvoie d’autant plus en arrière et me projette au temps où à la surface de la Terre, les dinosaures se sont mêlés dans le sol en nappes de pétrole, pompées par de mirifiques ingéniosités industrielles… bref !

Matthieu : Concevoir une exposition sur les déchets et sur leur statut économique, et pas simplement environnemental, c’était non seulement ouvrir à la réflexion quasi métaphysique dont parle Claire mais aussi faire place aux appellations concurrentes de l’Anthropocène : le Poubellocène et le Capitalocène. Car les déchets sont partout, des fonds marins aux débris satellitaires ; la dispersion « épidémiologique » du plastique par exemple est effarante. Il y a une taxonomie du plastique, avec de l’invention industrielle constante dans les formules de polymères, et chaque « espèce » devient alors un marqueur temporel de notre ère, comme on le ferait des couches biologiques et de roches. Les déchets sont aussi, bien sûr, « l’envers » de la production, notamment capitalistique.

Et là, ce qui est intéressant, ce n’est plus seulement la manière dont les restes/déchets donnent à voir une relation écologique globale, mais la manière dont les opérations industrielles, par leurs procédures de constantes relocalisations, s’efforcent d’invisibiliser le déchet en le ramenant à une autre échelle, cette manière de faire comme si le résidu était intégrable, notamment au profit de nouvelles chaînes de production/commercialisation, avec cette imposture foncière qu’est l’économie prétendument « circulaire ».

Avec cette exposition qui s’articule autour d’une aire géographique circonscrite – la Méditerranée – et qui se déploie par le biais d’enquêtes sur des terrains bien précis (en France, en Italie, en Turquie, en Égypte, au Maroc, en Tunisie…), l’Anthropocène apparaît en filigrane en tant que thème sous-jacent, mais ce qui est central, c’est la manière dont le suivi du déchet « à la trace », au travers des différentes chaînes opératoires qu’il traverse, permet de construire un propos d’anthropologie économique, entre Nord et Sud de la Méditerranée. Il y a du coup une vraie transversalité qui permet au visiteur de se poser des questions politiques et d’aller plus loin que la petite leçon de morale domestique sur nos fonds de poubelle et les bonnes pratiques de réduction des déchets. Claire a écrit un très bon descriptif du parcours d’exposition qui va dans ce sens, je vous en recommande la lecture.

Claire : Je reviens au périph’ encore ! Lors de notre Périph’strip, qui a donné lieu au livre Périphérique intérieur1 et à la performance Les légendes périphériques2, je m’étais attachée à relever le nom des marques de tous les déchets rencontrés lors de notre marche… et je m’étais réjouie du sort fait aux publicités qui bordent nos villes, dont les noms se trouvent jetés au fossé dans une belle ironie de proximité. De façon moins anecdotique, les voyages-enquêtes qu’a conçus et réalisés Matthieu en Louisiane et dans le delta du Rhône sur les sédiments a largement ouvert notre réflexion sur « ce qui reste de l’activité humaine » et sur la façon dont les non-humains tentent de composer avec…

La très riche collection de sacs plastiques du MuCEM…

Dis-moi ce que tu jettes…

Matthieu : Oui, j’ai initié à l’été 2015 une écriture plurimédia qui place en écho les deltas du Mississippi et du Rhône sous l’angle des sédiments. Un livre numérique devrait paraître à la fin 2017 aux éditions de La Marelle. Dans le cadre de ce projet Sédiment(s), j’ai éprouvé aussi le désir de passer par la performance scénique. Dans la « Nouvelle célébration des sédiments », dont la dernière représentation a eu lieu au MuCEM au mois d’avril, j’essaye d’incarner dans une sorte d’exercice de chamanisme un paysage « sentinelle » de notre condition contemporaine à l’aide d’objets collectés (matières, déchets), de films et d’ambiances sonores…

Le MuCEM étant par définition orienté sur les enjeux du pourtour méditerranéen, l’exposition porte avant tout sur ce territoire. Néanmoins, on imagine que votre regard s’est porté sur d’autres contrées, notamment à travers vos différents voyages, de Shanghai à NOLA. Pourriez-vous nous en dire davantage sur d’autres rapports aux déchets observés ailleurs ?

Claire : De mon côté, en parallèle de la direction artistique de l’exposition du MuCEM, j’ai mené une enquête à Port-de-Bouc, ville post-industrielle située à l’ouest de Marseille, sur l’industrie chimique qui a fait vivre la ville pendant 140 ans (la ville, toute jeune, en a 150). Il y avait là un collectif de cinéastes issus de Film Flamme3, à Marseille, qui s’attachaient à rendre visibles les pollutions de l’anse, en suivant les protocoles des scientifiques de l’Institut éco-citoyen de Fos-sur-Mer. En vue de l’exposition qu’ils ont montée (« La sardine, le romarin et la torchère »), j’ai créé avec le compositeur Stephan Dunkelman l’installation sonore Un génie en restes. Ce qui m’a intéressée dans ce projet, c’est d’interroger une bande de territoire désaffectée et à ce jour mise en servitude parce qu’extrêmement toxique, au regard de ce qu’il en reste, pour ceux qui y ont travaillé et qui habitent à côté.

L’installation sonore « Un génie en restes » au MuCEM, avril 2017

Après avoir fait des recherches en archives sur les produits qui sortaient de cette usine (du brome et ses dérivés, des perturbateurs endocriniens reconnus), et avoir aussi listé les incidents et accidents industriels de la zone, j’ai donc interrogé sept anciens ouvriers de l’usine y ayant travaillé à des époques différentes. Ça donne quelques 37 minutes où des voix nous disent toutes les contradictions de ce qu’il reste d’une expérience de travail de 30 à 40 ans ans dans un lieu de haute technologie et de bricolages quotidiens pour créer des produits aux effets trop peu connus. Ce qu’il en reste, donc : de la fierté du sens du travail, des maladies pour soi et sa descendance, un terrain inhabitable et dangereux, une perte franche, des camaraderies solides et des sociabilités constructives… ce à quoi la création sonore de Stephan Dunkelman a offert une chambre d’échos large et profonde.

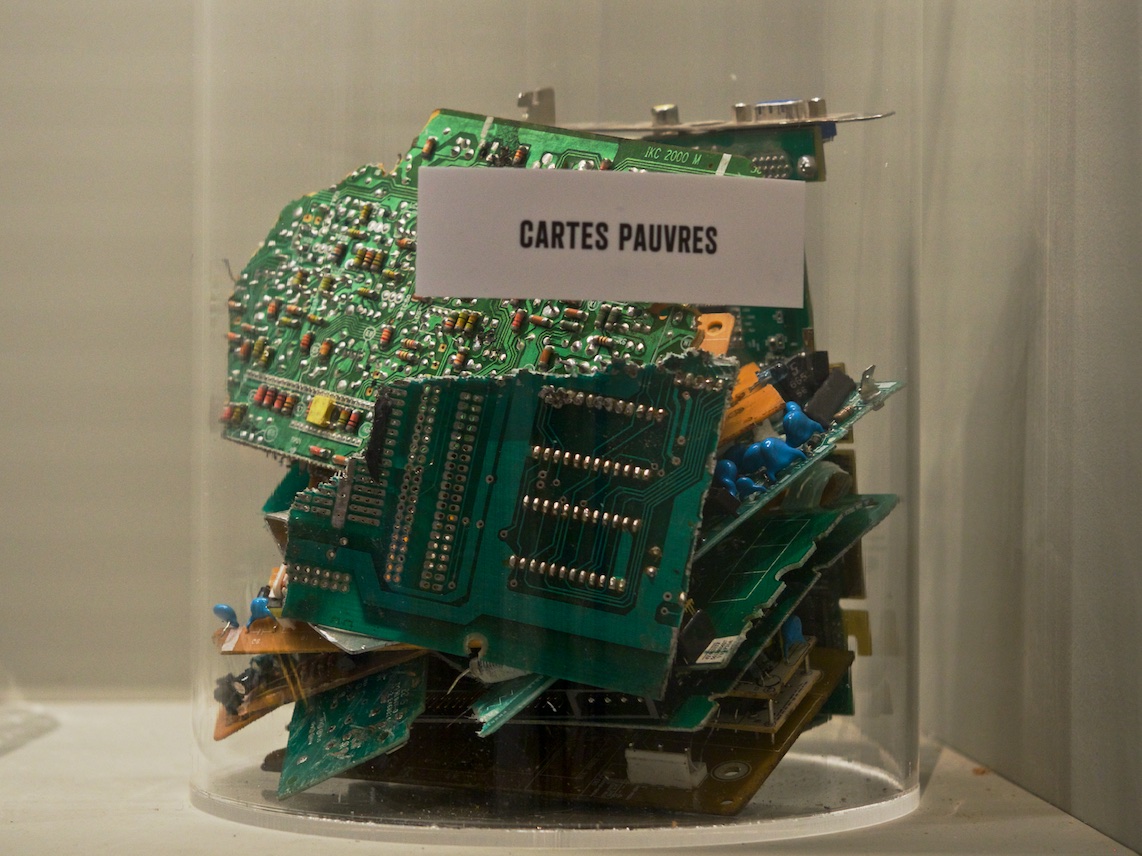

Au rang des inclassables du reste électronique…

Aujourd’hui donc pour moi la catégorie de « déchets » a explosé. Ce n’est plus ce que nous tentons de mettre de côté, c’est ce surplus omniprésent, dont nous avons à peine conscience dans notre société productiviste, qui assigne les objets à leur utilité ponctuelle sans parvenir tout à fait à penser – et c’est vrai que c’est vertigineux ! – le trajet des matières et de leurs énergies au-delà de leur usage. Ce que Georges Bataille nous invitait déjà à considérer dans La Part Maudite.

La figure du déchet est assez présente dans l’imaginaire architectural, notamment à travers le cas du déchet recyclé comme matière première exploitable. Comment les ordures influencent-elles les architectes et urbanistes, notamment au sein de projets prospectifs plus ou moins fantasmés ?

Matthieu : C’est effectivement une question essentielle quand on mesure le poids des déchets du bâtiment dans la balance : 247 millions de tonnes en France contre 31 millions de tonnes pour les déchets ménagers. Mais pour le coup, Encore Heureux avait fait un travail exemplaire sur cette question, avec l’exposition Matière grise (le catalogue en est à sa cinquième édition !) et continue de proposer des interventions stimulantes, comme le Pavillon circulaire de la Mairie de Paris, qui est actuellement mis aux enchères pour réintégrer la filière des matériaux de seconde ou troisième main. Le secteur du bâtiment n’a pas du tout fait l’objet de cette exposition-ci, qui n’avait pas vocation à répéter « Matière grise » et qui s’intéressait à une autre sociologie d’acteurs que celle présentée par les métiers du bâtiment, fussent-ils « créatifs » comme nos copains du Collectif Etc et de nombreux autres : Bellastock, Exyzt, Le bruit du frigo, raumlabor, Recetas urbanas, Rotor. C’est pourquoi il n’y a d’ailleurs pas grand chose non plus sur les « makers » et le discours – très occidental au demeurant – du DIY.

Les trois micro-architectures de la grande salle

Claire : En tout cas on ne prétendra pas que ça n’a pas fait débat entre nous ! Du côté d’Urbain, trop urbain, on défendait un point de vue d’une mélancolie assumée, un peu « dark anthropocene » si on veut, et on refusait d’édulcorer (selon nous) le propos de l’exposition par une sorte de foire des initiatives créatives et du système D. Quand on voit l’enjeu des rejets industriels, l’enjeu des déchets nucléaires, l’enjeu des déséquilibres entre le(s) sud(s) et le nord, c’est faire un peu diversion à bon compte.

Dans l’équipe, y compris dans le commissariat (en dernière instance décisionnaire, de toute manière), certains n’étaient pas d’accord avec ce point de vue et défendaient une tonalité plus positive. Ils arguaient du fait que des démarches comme celles de Zero Waste ne peuvent être réduites à une leçon de morale pour les bobos et qu’on y trouve aussi une dimension de rétro-ingénierie tout à fait passionnante, un questionnement du design industriel. Ce n’est pas tout à fait faux, d’ailleurs ! Mais nous ne pouvons pas dire pour autant que nous ayons trouvé un compromis satisfaisant, cette divergence de vues demeure, pour qui veut bien la lire, dans le parcours d’exposition.

Un loup fait en moutons de poussière… collectés à la station de métro Châtelet-Les Halles par l’artiste Lionel Sabatté (2012)

Matthieu : J’ajoute qu’il y a plein de gens « qui font » dans cette exposition, plein de vidéos de gestes et de savoir-faire techniques, mais ce n’est pas pour leur faire dire « eh, regardez un peu comme ils sont ingénieux, les pauvres ! ». On montre avant tout des protocoles par lesquels le processus de valeur du déchet se déploie, qu’il s’agisse du machinisme le plus automatisé ou de la profusion de main d’œuvre à vil prix. En fait, l’imaginaire créatif dans l’exposition est plutôt « rétrospectif ». Il est tenu par les objets « réparés » des collections du MuCEM, du Quai Branly et de divers écomusées. Les marmites ressoudées, les assiettes agrafées, les pantalons ravaudés, etc. On montre alors les anciens métiers de la réparation et du recyclage, qui étaient associés à un mode de production antérieur à celui de la société de consommation. Ça, je trouve que c’est un compromis assez malin, même si tous les visiteurs ne mesurent pas forcément que cela déploie quelque chose de notre avenir décroissant.

Au sortir de l’exposition, que souhaiteriez-vous que les visiteurs aient retenu des liens qui unissent les villes et les déchets, notamment sur un plan prospectif ? L’imaginaire collectif semble d’ailleurs obnubilé par la figure de la décharge habitée, qui revient plusieurs fois dans l’exposition. Est-ce le seul futur possible ?

Matthieu : Je fais partie de ceux qui pensent que les scénarii sont déjà à l’œuvre. Aujourd’hui, on assiste à deux grands métabolismes urbains : l’un où des populations « habitent » les déchets, essentiellement dans les suds, l’autre où des fonctions logistiques et des délégations de service ont rendu les déchets invisibles (comme le sang des bêtes, d’ailleurs…). Au sein de ces deux grands modèles qui se traduisent par des géographies distinctes, il y a des variations fortes et des tendances plus ou moins soutenables, qui font l’objet de prospectives actuellement : néo-extractionnisme (la ville comme mine), obsolescence déprogrammée (la ville comme fabrique), décroissance (low-tech city), etc.

Consultez le blog Sociétés urbaines et déchets dont la veille est très riche. Dans l’exposition Vies d’ordures, vous pouvez notamment voir comment s’est transformé l’un des quartiers de la « garbage city » du Caire, en Égypte. En effet, Manchiet Nasser, habité par les ramasseurs et recycleurs de déchets (les zabbalin), est devenu en quelques décennies un centre industriel des « matières premières secondaires » avec des fermes et usines verticales, inventant une architecture fonctionnelle tout à fait singulière. On peut tirer de l’observation fine de ce quartier (que nous devons à Jamie Furniss) une réflexion prospective extrêmement riche, selon moi.

Bastien Massot, le quartier des zabbalin (détail)

Stylé, le triporteur de récupérateur, au Caire!

Claire : En deux mots, mais je ne pense pas que l’exposition aille jusque là… du point de vue prospectif, je souhaiterais que les visiteurs du monde que nous sommes prennent la mesure de la mutation anthropologique que nous sommes entrain de vivre (nous ? les humains de l’Occident) et que nous ne la réduisions pas à quelque ingénieries supplémentaires qui ne serviraient qu’à faire perdurer encore l’idée de progrès. La question pour moi aujourd’hui, c’est de savoir ce que nous sommes prêts à perdre (à jeter) pour faire face au défi que nous lance Gaïa…

- Périphérique intérieur, édité chez Wildproject en 2014, avec Matthieu Duperrex, Claire Dutrait, Jean-Yves Bonzon, Sophie Léo, Frédéric Malenfer et Sébastien Mazauric. [↩]

- Les légendes périphériques, une performance de Claire Dutrait, Frédéric Malenfer et Jean-Yves Bonzon, 2015. [↩]

- « Port-de-Bouc, une épopée collective », un projet Film Flamme, mené par Raphaèle Dumas et Gabriel Dutrait en partenariat avec le Cinéma Le Méliès de Port-de-Bouc. [↩]

En lien avec votre article et notre inquiétude à tous, dessinatrice, je viens de réaliser une série sur la pollution des océans et des rivières à partir de photographies de particules de plastiques trouvées sur des plages et des rivières aux quatre coins du monde !

Prenez le temps de découvrir ces dessins ⬇️

https://1011-art.blogspot.com/p/ordre-du-monde.html