[ Avant-propos : Et voici le troisième épisode d’URBAN AFTER ALL, la chronique hebdomadaire que j’anime chaque lundi sur Owni, accompagné de Nicolas Nova :)

- S01E01 : Le zombie moderne, catharsis d’un urbanisme de classe

- S01E02 : “Masturbanité” : un autre regard sur la ville où t’habites

PS : n’hésitez pas à nous suivre sur facebook ! ]

—————–

Sur le bitume l’engrenage se déroule.

Foutre le dawa, niquer la rhala…

Passi – Les flammes du mal

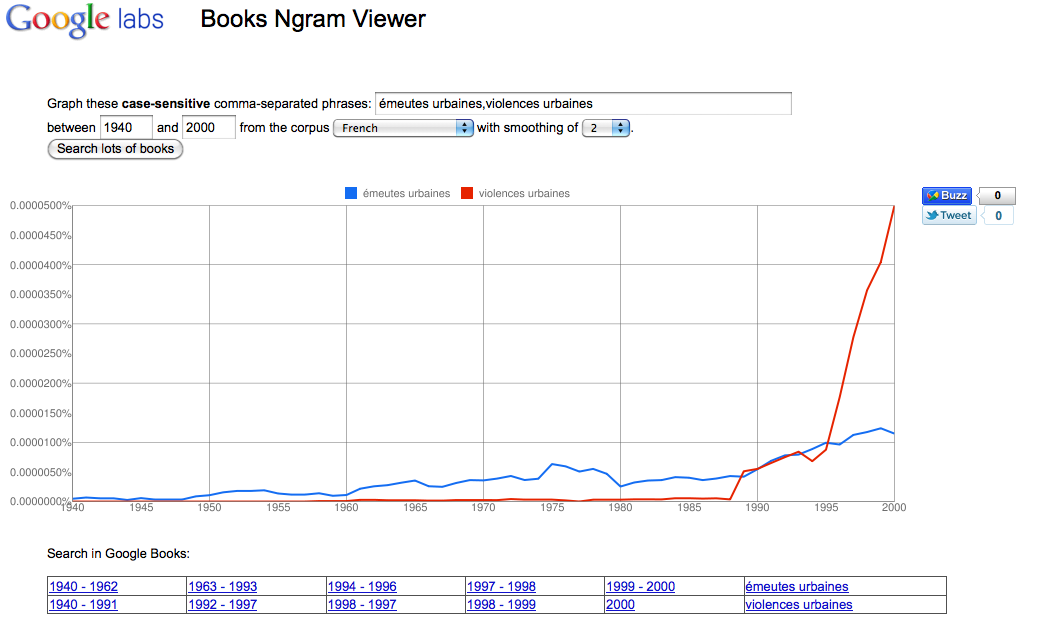

À en croire les millions de pages recensées dans Google Books, les violences urbaines seraient “nées” dans les années 90’. Les émeutes urbaines dateraient elles un peu plus : les premiers soubresauts remontent au XIXe (la Commune se distingue aisément) ; mais c’est surtout après-guerre qu’elles se seraient développées, s’accélérant un peu avec les années 80-90.

Faudrait-il en conclure que ville et révoltes ne sont liées que depuis peu ? Évidemment que non, et l’on se méfiera des interprétations trop hâtives, inévitables avec un tel outil. On prendra Google Ngram View pour ce qu’il est (ou devrait être) : “un outil heuristique qui permet plus de poser de nouvelles questions que d’apporter des réponses”.

Suivant cette voie, on pourrait d’abord s’interroger sur l’origine des ces formules et les raisons de leur essor dans les années 80-90. Une réponse “objective” voudrait qu’on l’explique par la multiplication des émeutes sporadiques dans les banlieues françaises. Une réponse plus subjective, à laquelle je souscris, y voit aussi la diffusion d’un discours sécuritaire dans les médias, sans véritable lien avec la réalité du terrain. L’expression “violences urbaines”, en particulier, n’est souvent qu’un fourre-tout médiatique pour journaliste en manque de sensationnalisme. Il semble donc bien difficile de donner une explication pertinente à la croissance de ces expressions.

Mais la démarche heuristique à ceci de sympathique qu’elle ne s’arrête pas à ces obstacles. Plutôt que de s’interroger sur les origines de ces termes, pourquoi ne pas s’interroger sur leur conséquences ? On entre ici dans le domaine de la “prospective du présent”.

Prévention situationnelle : un loup déguisé en agneau

Le XIXe siècle avait connu l’aménagement sécuritaire hausmannien du Second Empire : les larges avenues du Baron avaient pour objectif (entre autres) de faciliter la répression des révoltes urbaines, par crainte d’un nouveau soulèvement révolutionnaire. La Commune en fera les frais, matée en une petite semaine sanguinolente. L’Histoire se répète, dit-on. Les XXe et XXIe siècles ont eux aussi droit à “leur” urbanisme sécuritaire, né en réaction à ces “violences urbaines” des dernières décennies.

A l’instar de son aîné hausmannien, l’urbanisme sécuritaire moderne est insidieux. A l’époque, les vélléités répressives se déguisaient en discours hygiéniste. C’est aujourd’hui déguisé en agneau qu’il s’immisce dans nos villes. Pas de grandes ouvertures à coup de bulldozer, mais un concept a priori inoffensif : la “prévention situationnelle” (déjà évoquée dans le premier épisode d’URBAN AFTER ALL pour définir “l’urbanisme bourgeois”). L’anglais cultive aussi l’ambiguité, puisque l’on parle de “defensive spaces” pour évoquer ce qui est en réalité une forme de répression déguisée.

Derrière ces noms innocents se cachent l’une des grandes évolutions de l’architecture contemporaine. La prévention situationnelle ferait ainsi partie des “mots de l’ultraviolence” qui caractérise le discours politique de ces dernières années :

“On a recours au concept de prévention situationnelle pour justifier un aménagement urbain qui intègre de plus en plus les possibilités de surveillance et d’intervention des forces de l’ordre, tout en limitant au maximum tout aménagement ou « espace complice ». Son objectif direct est « la réduction des opportunités délinquantes » (Véronique Levan).

Selon qu’on souhaite empêcher l’acte de se produire, ou faciliter l’intervention de la police, «la configuration de l’espace sera donc tantôt dissuasive, tantôt répressive» (Jean-Pierre Garnier).”

Et de citer quelques exemples : “Éradication des passages, coursives, impasses, recoins, ou des toits plats utilisés pour faire le guet ou constituant de potentiels postes de tir dans les cités, pose d’obstacles (allant du bac à fleurs à des aménagements plus lourds) pour stopper les voitures-béliers devant les centres commerciaux…”

Rien de bien méchant, dit comme ça… Plus subtile encore est l’ouverture des espaces sur l’extérieur : “Là, ce qui était une impasse devient une rue passante ; à quelques mètres, un hall d’escalier est “réorienté” afin d’être ouvert sur un parc et donc, sur l’espace public…”, explique Paul Landaeur, architecte et auteur de “L’architecte, la ville et la sécurité”. Game A a déjà évoqué la question sur pop-up urbain, à travers le jeu vidéo No More Heroes. De son côté, Nicolas Nova a recensé quelques exemples genevois encore plus discrets : du béton pour limiter les recoins où cacher la drogue, voire du verre cassé pour que les dealers se coupent les mains…

Bref, “d’anodins” aménagements contre lesquels il semble bien difficile de s’offusquer… La conclusion du journaliste résume d’ailleurs, en une phrase, toute la “réussite” de la prévention situationnelle à se faire oublier : “Avouons qu’en matière de discours sécuritaire, il y a pire. Non ?”

Une violence urbaine peut en cacher une autre

La réalité est bien moins rose. La finalité première de la prévention situationnelle est en effet répressive, puisqu’il s’agit de faciliter l’intervention policière (voire militaire). Surtout, celle-ci permet à l’autorité de mettre la main sur un domaine jusqu’ici protégé des velléités autoritaires. Émergeant en France depuis les années 90 (logique), la prévention situationnelle est aujourd’hui portée par des circulaires ministérielles invitant les impératifs sécuritaires dans les programmes de rénovation urbaine. Rappelons au passage que l’aménagement du territoire était encore récemment sous la responsabilité du Ministère de l’Intérieur.

Principales victimes de cet engouement : les architectes, comme l’expliquent les Inrocks :

“Le texte ministériel demande également aux préfets de “veiller à la mise en œuvre des recommandations” formulées dans les études de sécurité, au détriment des architectes.

Ce transfert de compétences est d’autant plus notable que le respect de ces recommandations sécuritaires devient un critère d’évaluation pour les projets de rénovation urbaine.”

Et inversement : si leurs recommandations sont ignorées, les préfets pourraient aller jusqu’à bloquer des permis de construire. Sans que les architectes ni les urbanistes n’aient leur mot à dire. Guide de conception à l’appui, ceux-ci n’ont plus qu’à suivre les consignes.

Pour Paul Landaeur, “nous arrivons à la limite d’un urbanisme sécuritaire. Il est temps de réagir.” L’architecte invite ses collègues à prendre position. Lui milite en faveur des fameux espaces ouverts (qui peuvent selon moi faire partie du “travestissement” de la répression en agneau, mais c’est un autre débat).

Toujours dans les Inrocks, la sociologue Véronique Levan (déjà citée) condamne ainsi cette mainmise des forces de l’ordre sur l’urbanisme : “les policiers cherchent à créer un espace lisible pour eux, pour faciliter leurs interventions. Sans garantie que l’espace soit vivable”.

Autrement dit, la prévention situationnelle ne se préoccupe par des “urbanités” qui font la richesse d’un espace. Pire, elle les nie et cherche même à les détruire. Il existe un mot pour désigner cela : “urbicide”, violence urbaine au sens propre du terme. A l’origine, le néologisme désigne la destruction des villes en temps de guerre :

“L’urbicide a été défini par Bogdan Bogdanovic, l’ancien maire de Belgrade, architecte et enseignant de profession, pour désigner le “meurtre rituel des villes”. L’urbicide désigne alors les violences qui visent la destruction d’une ville non en tant qu’objectif stratégique , mais en tant qu’objectif identitaire, “comme si la ville était l’ennemi parce qu’elle permettait la cohabitation de populations différentes et valorisait le cosmopolitisme” (François Chaslin, Une haine monumentale, 1997). L’identité urbaine est détestée parce que la ville est le lieu par excellence de la rencontre et de l’échange entre les populations.”

On n’en est évidemment pas à ce stade lorsque l’on parle de prévention situationnelle. Il ne s’agit pas condamner pour “crime de guerre” les architectes qui collaborent à ces politiques oppressives pour “crimes contre l’humanité”, comme le propose l’architecte israélien Eyal Weizman (cette idée fera par contre l’idée d’un prochain billet). Pour autant, la logique reste la même : euthanasier ce qui définit l’identité même de la ville. Dans cette perspective, le silence d’une majorité d’architectes-urbanistes face à cette problématique les rend complices passifs des forces répressives, et de ce que cela implique : militarisation de l’espace urbain, ghettoïsation accrue et escalade de la violence. Il est temps d’arrêter les frais.