Dans un premier temps, peux-tu nous présenter ton sujet d’étude et la manière dont tu as été amené à t’y intéresser ?

Mon sujet d’étude porte sur une certaine catégorie d’espaces publics que l’on rencontre au Japon et en particulier à Tōkyō : les kōkai-kūchi 公開空地. La formation de ces espaces découle de la mise en œuvre de mesures visant à inciter les opérateurs immobiliers à développer des espaces ouverts au public sur leurs propriétés, et à en assurer la gestion et l’entretien. L’objectif étant que ces lieux contribuent à l’amélioration des qualités de l’espace urbain dans les villes japonaises. De nature privée du point de vue de la propriété foncière, les kōkai-kūchi sont des espaces qui se veulent « publics » du point de vue des usages. Il s’agit donc d’une catégorie d’espaces publics bénéficiant d’un statut quelque peu inédit pour nous Français, étant acquis que l’espace public incarne généralement aux yeux des citoyens européens, une symbolique forte d’appartenance à la collectivité.

1/ Ruelle habitée pleine de charme 2/ kōkai-kūchi bien lissé

On joue au jeu des 7 différences ?

Si le caractère « inédit » de ces espaces a suscité ma curiosité, j’ai avant tout tenu à m’investir sur un thème en lien avec le rôle des espaces publics au Japon. De manière générale, je reste intéressé par les questions en lien avec les écarts culturels et les usages, et j’ai pensé qu’il pouvait être intéressant de conduire un travail d’étude sur le thème des espaces publics dans un référentiel historique et culturel qui soit différent du nôtre.

C’est au fil de mes lectures et de mes premières recherches, que ce thème des « espaces privés ouverts au public » a fini par émerger. J’ai alors eu la chance de pouvoir être mis en relation avec une chercheuse spécialiste de la ville japonaise, qui par la suite a accepté d’encadrer mes travaux. Et puis j’ai établi d’autres contacts sur place, notamment avec des étudiants du Urban Design Lab de l’Université de Tōkyō, afin de pouvoir obtenir un maximum de renseignements sur l’urbanisme au Japon et en particulier sur les aspects liés à la réglementation.

Que sont exactement les kokai-kuchi, qui les porte, et comment se manifestent-ils dans les villes japonaises ?

Le développement des kōkai-kūchi s’inscrit dans le cadre de projets urbains d’envergure variée, qui peuvent être portés, soit par le secteur public, soit directement par les opérateurs privés. Au cœur de ces programmes, les kōkai-kūchi sont développés et par la suite gérés par les opérateurs, ces derniers ayant l’obligation de les laisser accessibles au public à toute heure. Les kōkai-kūchi peuvent également résulter de l’ouverture au public d’espaces privés déjà constitués, ce qui permettra aux opérateurs de bénéficier d’allègements de taxes.

Pique-nique informel en milieu presque naturel sur un toit d’immeuble

Les espaces constitués prennent généralement la forme de squares, d’allées arborées, de mails piétons et autres espaces ouverts, en continuité avec les trottoirs du domaine public. Ils équipent les programmes de bureaux, résidentiels ou multifonctionnels, et participent à l’enrichissement sinon à l’extension spatiale du réseau des espaces publics « traditionnels ». Ils sont facilement reconnaissables, à partir du moment où l’on sait en quoi ils consistent ! Par exemple, lorsque l’on emprunte les trottoirs du domaine public qui longent le linéaire bâti sur les artères des arrondissements du centre, on remarque régulièrement que certains immeubles observent un retrait par rapport au reste de l’alignement. Ce retrait se matérialise généralement au niveau du sol par une différence d’aspect des revêtements, entre d’un côté le trottoir du domaine public, de l’autre l’espace ouvert considéré. Les immeubles en retrait se démarquent alors des constructions mitoyennes par une hauteur bâtie supérieure à celle de leurs voisins.

Bastons de revêtements

Or, les mesures incitatives prévues par la réglementation dans le cadre du développement des kōkai-kūchi, visent précisément certaines dérogations relatives à la limitation de hauteur des constructions, ainsi qu’à la surface de plancher admissible, ou coefficient d’occupation des sols yōsekiritsu 容積率. Ces dérogations sont accordées aux opérateurs privés, dès lors qu’ils restituent en pied des immeubles construits, des espaces ouverts au public qui répondent à un cahier des charges bien précis qui fixe un certain nombre de critères préalablement définis.

Trop sophistiqué pour de l’espace public japonais ?

En général, les kōkai-kūchi les plus récents se démarquent assez nettement de leur environnement direct par des aménagements matériels particulièrement qualitatifs. De plus, des panneaux indiquent à l’usager qu’il se trouve sur un espace privé ouvert au public, sur lequel s’appliquent des règles d’usage qu’il est invité à respecter !

Morceau de quartier semi-public au coeur de la ville

Que nous montre l’Histoire de la (re)construction des villes japonaises concernant les espaces publics japonais ?

La fabrique de l’espace public tokyoïte tel qu’il s’affiche au début du XXIe siècle est d’origine relativement récente. Elle a d’abord été marquée dès la fin du XIXe siècle par une réponse progressive à des enjeux de modernisation. Au lendemain d’une époque féodale qui avait engendré au Japon et à Edo le développement d’un espace public plutôt « discret », au service de la vie de quartier, le régime Meiji ouvre la voie à de nouvelles pratiques urbaines sous l’influence des grandes puissances occidentales de l’époque. En plein essor industriel, le développement d’équipements publics et de nouvelles infrastructures permet à Tōkyō de s’engager dans l’ère de la modernisation.

Le Vent se lève (2013)

Cependant à cette époque, l’espace urbain tokyoïte présentait encore une faiblesse majeure, en sa vulnérabilité face aux catastrophes naturelles. En 1923, les incendies provoqués par le grand séisme du Kantō anéantissent le cœur de la capitale nippone. Celle-ci parvient toutefois à renaître de ses cendres en développant une trame urbaine rationalisée plus généreuse en espaces publics. Elle est le résultat de la mise en œuvre de principes d’urbanisation radicalement modernes, qui offrent avant tout des réponses à la problématique sécuritaire. Le plan de reconstruction de Tōkyō est ainsi la première grande opération d’aménagement véritablement structurante pour l’espace urbain et les espaces publics à l’échelle de la ville.

Le Tombeau des lucioles

Plus tard, à la suite des dégâts considérables causés par les raids aériens de la Seconde Guerre Mondiale, la reconstruction de la capitale s’inscrit à nouveau dans un plan de modernisation de l’espace urbain. Cependant, pour des raisons budgétaires, la mise en œuvre de ce plan est contrariée, la population réinvestit le centre, et la « ville ordinaire » regagne peu à peu l’espace urbain. Celui-ci se densifie à partir des années 1950, dans un contexte de Haute croissance marqué par un développement économique et industriel qui génère de véritables nuisances (étalement urbain désordonné, pollution, migrations pendulaires…), et qui contraint fortement le développement des espaces publics, dans un cadre urbain victime par ailleurs d’une pression foncière importante.

Rares images de Tokyo dans les années 1950 (source)

La loi sur la planification urbaine de 1968 ambitionne alors de résoudre la dégradation continuelle des cadres de vie. Si les dispositions qu’elle prévoit permettent d’affiner l’usage du sol, en revanche les municipalités qui obtiennent de nouvelles compétences en matière d’urbanisme se contentent d’une réglementation permissive définie de manière standard à l’échelle de la nation. Voyant d’autre part l’énorme potentiel d’investissement que représentent les ressources foncières et financières d’un secteur privé impliqué depuis longtemps dans la fabrique urbaine, la loi va progressivement instaurer des systèmes de dérégulation urbanistique encourageant les opérateurs privés à construire des programmes immobiliers ambitieux, qui génèrent des espaces publics en quantité (élargissement des trottoirs, création de squares, d’espaces verts, de passages et autres atriums…). On assiste alors progressivement à une verticalisation du bâti associée à une multiplication d’espaces privés ouverts au public, dont la vocation première est d’améliorer les qualités de l’espace urbain tokyoïte.

Verticalités tokyoïtes (avec le son qui va avec)

Après une période de forte inflation provoquée par la formation d’une bulle immobilière sans précédent à la fin des années 1980, la Loi de renaissance urbaine doit permettre de revitaliser l’espace urbain et servir les ambitions d’une capitale qui se veut attractive à l’international. Cela implique des espaces publics « élégants » et « qualitatifs » qui procurent confort et bien-être à leurs usagers, en contraste somme toute avec les espaces publics japonais « traditionnels », assez « minimalistes » et relativement pauvres en aménités.

Osaka, point de vue végétalisé

Historiquement, comment ce concept d’espaces publics privés s’est-il constitué ? Qu’est-ce qui, dans le fonctionnement urbanistique, juridique, culturel japonais a pu favoriser un tel phénomène ?

Plusieurs facteurs sont à l’origine du développement de ce type d’espaces dans la ville japonaise. Ainsi jusqu’en 1963, la réglementation à l’œuvre dans les quartiers autres que résidentiels imposait une hauteur maximale de 31 m pour les constructions. En proie à une croissance urbaine particulièrement soutenue à cette époque, et du fait d’une réglementation assez permissive, Tōkyō était victime d’une saturation du sol en espaces bâtis. Les autorités planificatrices étaient arrivées au constat que la contrainte verticale avait contribué à produire une ville horizontale dense, très étalée.

Tokyo en pleine préparation des JO d’été de 1964 (« Development of the 3 Ring Roads »)

Dans certains secteurs désignés de la capitale, la règle de la limitation de hauteur à 31 m fut remplacée par celle du coefficient d’occupation des sols (yōsekiritsu). Il n’était donc plus question de limiter simplement la hauteur du ciel bâti, mais plutôt d’encadrer le volume des constructions (ou son équivalent en surface de plancher). Du côté des opérateurs immobiliers, l’intérêt de construire des immeubles plus hauts relève d’une certaine trivialité. En effet, les bureaux situés dans les étages élevés captent davantage de lumière et bénéficient d’une vue dégagée, ce qui par conséquent augmente considérablement la valeur foncière des surfaces en question. La règle du yōsekiritsu qui porte sur le volume bâti, encourage donc les constructions verticales et favorise la réduction de l’emprise au sol des bâtiments, ce qui par conséquent permet de générer de l’espace non bâti. Ce moyen a donc été retenu par les autorités pour générer de nouveaux espaces ouverts.

Le centre d’affaires tokyoïte circa 1960

Le parti pris urbanistique, à l’origine de la mise en place du système incitatif, consiste donc à considérer qu’il est préférable pour la population, d’évoluer dans un environnement physique comportant des immeubles plus hauts et plus étroits, avec davantage d’espaces ouverts au public, que si cet environnement comportait des immeubles moins hauts et plus larges avec une plus petite surface résultante dédiée à l’espace public.

Y a-t-il des aménagements équivalents dans les villes occidentales ? Si non, comment expliquer cette spécificité des espaces publics japonais ?

A ma connaissance, les villes européennes ne connaissent pas encore ce type de développement organisé d’espaces privés ouverts au public. Dans les villes françaises, à quelques exceptions près, les espaces dits « publics » restent sous propriété du domaine public. De la même manière, la réalisation et la gestion des espaces publics est généralement pilotée par les collectivités.

« La Vallée Village », le village des marques de Val d’Europe. C’est comme des fausses rues avec des bancs et tout, mais surtout que des magasins autour.

On trouve bien entendu des espaces privés ouverts au public dans les villes françaises, mais sous une forme qui reste d’une certaine manière repliée sur elle-même, telles les arcades des centres commerciaux. En Allemagne, la place « Bücherplatz » à Aix-la-Chapelle est un exemple peu répandu en Europe d’espace public de propriété privée bénéficiant d’une co-gestion publique/privée, et qui contrairement aux espaces des centres commerciaux, présente ici un caractère urbain marqué.

Voir la carte interactive des POPS de NYC en ligne

Plus largement en Occident, il existe aux Etats-Unis et à New York en particulier, des développements similaires aux kōkai-kūchi japonais, et dont ces derniers sont d’ailleurs directement inspirés. Ainsi, on dénombre à l’heure actuelle à New York plus de 550 POPS (Privately Owned Public Space). Si la plupart de ces espaces sont localisés à Manhattan, ils tendent aujourd’hui à se développer dans les arrondissements de Brooklyn et du Queens notamment. L’une des particularités des POPS new-yorkais est qu’ils forment un réseau d’espaces ouverts au public bien identifiés, ce qui tend à en faciliter l’accès et l’usage par le plus grand nombre. Pour autant, ce réseau est évalué à quelques 35 hectares, ce qui peut sembler dérisoire en comparaison des centaines d’hectares que représentent les kōkai-kūchi de Tōkyō dans leur ensemble.

Ces espaces sont-ils de meilleure qualité que les espaces « vraiment » publics ? Viennent-ils clairement combler une faiblesse du secteur public ?

Dans la ville japonaise, le développement des kōkai-kūchi a sans aucun doute contribué à transformer l’espace public général. Afin de pouvoir mesurer la valeur ajoutée de ces nouveaux espaces publics dans la capitale, mon travail a consisté à procéder en préalable à une caractérisation de l’espace public « traditionnel ». A Tōkyō, outre le fait que très peu d’espaces ouverts du domaine public font usage de matériaux qualitatifs, ces mêmes espaces se distinguent nettement des kōkai-kūchi – notamment les plus récents – par des aménagements minimalistes qui ont tendance à négliger la question du confort d’usage.

Choisis ton espace public

L’un des exemples qui revient régulièrement dans les débats concerne le manque voire l’absence totale de bancs et autres opportunités de s’asseoir dans l’espace public général. Certains trottoirs de grandes artères fréquentées sont toutefois équipés de rails métalliques, ersatz peu accueillants et particulièrement inconfortables, ces derniers ne permettent pas aux passants d’en faire un usage agréable. Ce caractère minimaliste s’exprime également dans les petites rues résidentielles de la capitale, où la séparation entre les usages n’est généralement pas matérialisée par des nivellements ou des aménagements particulier. De simples lignes blanches peintes sur la chaussée servent alors de démarcation et permettent aux différents usagers – piétons, cyclistes et automobilistes – d’avoir un repère spatial approximatif quant aux espaces de circulation qui leur sont réservés. Par ce niveau d’aménagement matériel très réduit, ces rues parviennent toutefois à prendre des allures de « zones de rencontre » élaborées, où la circulation des différents modes s’organise de manière souple, fluide et paisible. Ce qui tend à démontrer que cette frugalité en aménités et autres aménagements matériels ne nuit pas nécessairement aux usages !

Ligne de démarcation piétonne

Cyclo-débordements sur la chaussée

Prenons à présent l’exemple incontournable des quartiers de gare, connus à Tōkyō pour être le terrain d’une vitalité extraordinaire. Cette vitalité repose sur une attractivité générée par la densité importante des activités commerciales et tertiaires que l’on y trouve, et qui attirent toujours davantage de Japonais et de touristes. Elle est caractéristique d’une qualité urbaine propres aux métropoles japonaises, qui s’est développée progressivement depuis l’avant-guerre jusqu’à aujourd’hui. Les quartiers de gare les plus célèbres de Tōkyō, parmi lesquels Shibuya, Shinjuku, Ginza, Ikebukuro ou encore Harajuku, démontrent ainsi leur capacité à attirer des foules de visiteurs dont une partie importante se déplace depuis la banlieue tokyoïte, afin de profiter des nombreux services proposés. De ce haut niveau de fréquentation découle le terme sakariba 盛り場 qui signifie littéralement « lieu (ba 場) d’épanouissement (sakari 盛り) », et désigne au Japon des quartiers animés qui regorgent de commerces et de lieux de distraction, et où l’on vient pour déambuler, flâner et consommer.

Passages piétons très fréquentés

La densité de ces quartiers de gare s’observe notamment dans la capacité des Tokyoïtes à investir les espaces interstitiels formés par les infrastructures ferroviaires hors-sol. Si ces dernières ont souvent un aspect désordonné et vieillissant, elles libèrent des ressources foncières importantes – généralement sous forme d’arcades – qui sont utilisées par les marchands et les restaurateurs, formant ainsi de vastes aires de restauration « populaires ». Bien que ces endroits soient extrêmement contraints d’un point de vue spatial, ils débordent de vie et d’énergie, à l’image de la rue marchande Ameya-Yokochō アメヤ横丁 au pied de la gare de Ueno (Taitō-ku). La notion de confort y semble secondaire, en témoignent l’étroitesse des lieux ou encore certains détails comme les tables des restaurants fabriquées à partir de plateaux posés sur de simples caisses de bouteilles de bières. La formation de ces commerces minuscules et spartiates dans les quartiers de gares de Tōkyō est non seulement la démonstration que l’espace y est une denrée rare, mais aussi que l’absence de confort matériel ne nuit pas nécessairement aux usages et à l’appropriation.

Nul besoin d’un rooftop végétalisé pour se la coller

Dans ce contexte, les kōkai-kūchi en particulier les plus modernes, offrent aux Tokyoïtes des configurations spatiales totalement nouvelles dans le paysage de la capitale. Les dispositifs prévus par la réglementation urbanistique incitent dorénavant les promoteurs à développer des espaces riches en aménités publiques de confort. La végétalisation y joue un rôle important. Plus les espaces conçus présenteront des qualités d’usage, fonctionnelles et environnementales, plus les opérateurs se verront attribuer des bonus constructifs dans le cadre du développement de leurs programmes immobiliers.

Forêt pavée pour une ville plus ombragée

Peux-tu nous expliquer les enjeux de pouvoir entre public/privé qui se cachent derrière ce partage minutieux de l’espace ?

Si le procédé à l’origine de la formation des kōkai-kūchi peut paraître contre-intuitif (a priori il n’est pas dans l’intérêt d’opérateurs privés de réserver une partie des terrains qu’ils gèrent à des usages collectifs et peu lucratifs, en comparaison de la rente immobilière ou foncière qu’ils pourraient tirer de la location de locaux), les bonus constructifs accordés en contrepartie aux opérateurs leur permettent de dégager des marges importantes, et les aménités ainsi produites renforcent la valeur immobilière et locative du reste du parc bâti. Ce qui importe aux opérateurs privés dans le cadre des projets de construction concernés par la mesure, c’est de tirer parti au mieux de la valorisation d’un volume autorisé à s’étendre verticalement. Plus les immeubles construits gagnent en hauteur, plus les opérateurs parviennent à tirer profit des surfaces en étages élevés qui bénéficient d’une vue dégagée et d’une luminosité accrue.

En bas des tours

En particulier, les programmes de bureaux et programmes mixtes (multifonctionnels) génèrent des revenus professionnels qui permettent de couvrir les coûts liés aux charges d’entretien et de gestion des espaces, le soin porté aux espaces extérieurs étant un enjeu de taille. De fait à hauteur d’homme, les espaces ouverts et les rez-de-chaussée d’immeuble sont les premiers éléments qui se donnent à voir, et qui par conséquent contribuent à la fabrique de l’image. Or, l’attractivité d’un site repose notamment sur cette image qualitative véhiculée auprès du grand public ou des entreprises susceptibles de louer les surfaces de bureaux. L’apparence et le branding jouent donc un rôle de premier plan pour les opérateurs immobiliers dans la dynamique d’entretien et de gestion des espaces, et à ce titre les espaces ouverts se montrent bien souvent irréprochables.

Plus précisément, comment se négocie l’implantation de l’un de ces espaces au sein d’un projet ? Les citadins ont-ils leur mot à dire ?

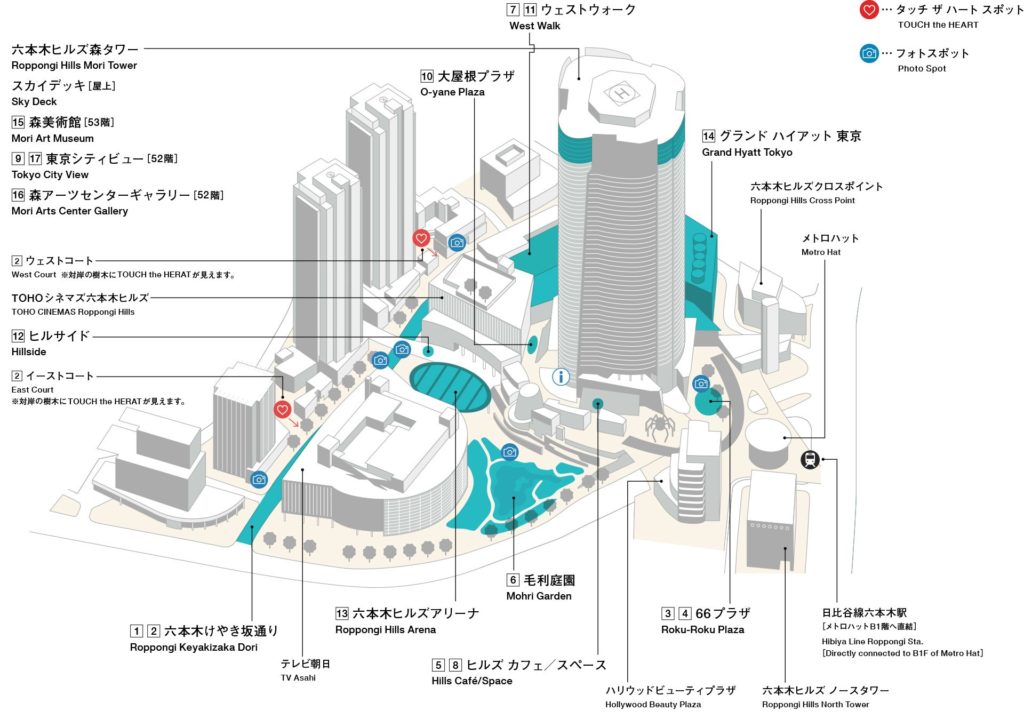

Les citadins peuvent avoir leur mot à dire, mais ce n’est pas toujours le cas. Cela dépend de l’ampleur des projets et des enjeux qui y sont associés. On peut considérer qu’il existe de ce point de vue deux grandes catégories de systèmes de renouvellement urbain à caractère incitatif. Certains projets qui visent le renouvellement de vastes emprises urbaines s’inscrivent dans une démarche nécessairement planifiée et concertée. Ce fut le cas du projet Roppongi Hills, véritable morceau de ville de près de 12 ha qui a été entièrement remodelé et développé par la société immobilière Mori Building, pour y accueillir un gigantesque complexe multifonctionnel. Bureaux, résidences, commerces, cinéma, hôtel, le programme est composé de treize immeubles pour une surface de plancher totale de 759 000 m². Son développement s’est étalé sur dix-sept ans, et a coûté plus de 4 milliards de dollars américains. Quatorze années ont été nécessaires à Mori Building pour parvenir à négocier avec les ayants-droits des quelques 400 parcelles qui composaient la structure foncière du site d’origine, et ainsi parvenir à un consensus.

Certains ayants-droits ont obtenu un logement dans l’une des tours résidentielles, d’autres ont accepté de recevoir des parts en termes de surface de bureaux. Les nouveaux ayant-droits sont en quelque sorte devenus co-propriétaires du complexe, obtenant des droits partiels de propriété sur la structure parcellaire où se trouvait la surface de plancher qu’ils venaient d’acquérir, ainsi que sur les espaces ouverts constitués. Mori Building a joué le rôle d’aménageur et de coordinateur de projet. La conception et l’architecture ont été pilotées en interne essentiellement. Mori Building s’est alors chargé de concevoir ces espaces en travaillant avec des paysagistes et autres maîtres d’œuvre experts dans le développement d’espaces ouverts. De nombreuses réunions et comités de planification ont eu lieu, réunissant l’ensemble des parties prenantes, dont des associations de quartier, et durant lesquels les plans d’aménagement des espaces extérieurs furent présentés et discutés.

Pas dégueu les alentours de Roppongi Hills – Crédits Jerde

Si de tels projets associent largement la population à leur développement, d’autres en revanche sont exécutés effectivement sans que les habitants n’aient leur mot à dire, tels des projets d’architecture développés en vase clos. Ce type de démarche découle d’un dispositif de renouvellement urbain à caractère très libéral, dont les modalités prévues par la loi s’affranchissent volontairement de toute mesure de planification préalable. Ces projets non planifiés présentent en effet l’avantage de pouvoir être exécutés rapidement, ils ont un caractère « spontané » qui s’oppose à celui des grands projets urbains tels Roppongi Hills. Ils sont validés par le seul biais administratif, et non par une commission formée d’élus et d’experts en urbanisme, et qui associerait la population.

En ce qui concerne le processus de validation des projets de kōkai-kūchi, ces derniers font l’objet d’une évaluation par étapes. A travers la mise en œuvre d’un certain nombre de critères d’évaluation, les autorités vont chercher à apprécier la qualité fonctionnelle des espaces : dimensions, niveau d’accessibilité depuis les espaces environnants (assiette par rapport au domaine public, largeur des circulations périphériques, création d’accès au métro…). Les porteurs de projets sont par ailleurs encouragés à prendre en compte le facteur « bien-être » et à accorder une importance particulière à la place de la nature, à la notion de lien spatial et à la formation de liaisons vertes dans la conception des espaces. La végétalisation des espaces devient gage de récompense pour les opérateurs, à condition qu’elle serve les usages et apporte un confort avéré à la population.

Ces espaces sont-ils courants dans les villes japonaises ?

Ces dernières décennies, les kōkai-kūchi n’ont cessé de se développer à différentes échelles dans de nombreuses villes au Japon. A Tōkyō, on dénombre à ce jour plusieurs centaines d’hectares d’espaces privés ouverts au public dans les 23 arrondissements spéciaux. Pour autant, on constate que l’implantation géographique des projets de kōkai-kūchi dessine une forte concentration des réalisations dans les arrondissements du centre de la capitale. Un certain paradoxe réside dans le fait que ces secteurs sont déjà largement pourvus en espaces publics en comparaison des arrondissements périphériques à vocation plus résidentielle, particulièrement denses et exposés au risque de catastrophe naturelle, du fait de l’existence d’un tissu urbain vernaculaire et d’un bâti plus vulnérable. Dans ces secteurs en effet, les parcs, les espaces verts, les squares et les trottoirs sont en quantité bien moindre que dans les arrondissements du centre.

Le petit square public, cet incontournable de la ville japonaise

Il en résulte que les kōkai-kūchi apportent avant tout une valeur ajoutée aux zones du centre détenant les valeurs foncières les plus élevées, et qui sont fréquentées par les visiteurs journaliers que sont les travailleurs, les touristes et autres consommateurs de biens et de services. En ce qui concerne l’échelle des réalisations, elle tend à varier du tout au tout. La loi a en effet prévu différents systèmes de développement suivant l’ampleur des enjeux urbains en présence. Les projets immobiliers sont susceptibles d’être développés au niveau parcellaire, de l’îlot ou du quartier. Ainsi, les dimensions des kōkai-kūchi peuvent varier de quelques centaines de mètres carrés à plusieurs hectares.

Plus généralement, quels usages sont faits de ces espaces ? Leur caractère plus policé limite-t-il les appropriations ?

Les types d’usages varient généralement suivant la nature et la taille des programmes immobiliers. Prenons le cas des grands projets multifonctionnels tels que Tokyo Midtown ou Roppongi Hills. La place accordée aux kōkai-kūchi dans ces programmes qui s’établissent sur des sites de plus de 10 ha en plein cœur de Tōkyō, est tout simplement considérable. En effet, la superficie réservée aux espaces ouverts y dépasse parfois les 50 %, et les kōkai-kūchi y prennent des formes variées. De grandes étendues de pelouse se laissent investir par les usagers, des tables et des chaises sont mises à leur disposition. Les espaces sont finement conçus, ils présentent des qualités esthétiques et spatiales qui rendent agréable leur fréquentation. S’ils sont souvent associés aux loisirs et à la consommation, en général ces espaces de détente verdoyants en libre accès se laissent facilement approprier par leurs visiteurs. Ils constituent un atout indéniable pour les citadins confrontés au tumulte incessant de la vie urbaine dans la capitale. Pour autant, certains sites tels Tokyo Midtown ont tendance à véhiculer une image de « ville d’exception » qui peut leur conférer un caractère intimidant. D’un point de vue spatial, Tokyo Midtown ressemble d’une certaine manière à une forteresse privée, dont les portes d’entrée en libre accès s’avèrent on ne peut mieux gardées !

Et si on se posait là, sans rien consommer ?

OKLM dans mon kōkai-kūchi

A Tōkyō, l’hospitalité fait parfois défaut à ces nouveaux espaces publics que sont les kōkai-kūchi. De nombreux observateurs ne manquent pas de pointer du doigt cet aspect qui décourage bon nombre d’usagers de pouvoir profiter des aménités offertes par certains espaces ouverts. Ainsi, les gestionnaires de kōkai-kūchi se prémunissent souvent contre certaines nuisances causées par les usagers, en dressant par exemple des barrières matérielles visant à interdire l’accès et le stationnement des vélos. Ces interdictions peuvent représenter un handicap réel pour les usagers et notamment les piétons. Si l’accès à certaines aménités comme les bancs n’est parfois plus garanti, les éléments d’interdiction que sont les cônes et les barrières nuisent par ailleurs aux qualités paysagères des espaces, tout en dégageant une impression générale d’inhospitalité.

Un espace ouvert à tous mais surtout aux cols blancs ?

D’autres espaces accueillent les passants par un ensemble de dispositions qui interdisent tous types d’usages : les chiens, les jeux de ballon, les trottinettes, les vélos et autres deux-roues, le fait de manger, de boire, de fumer, de marcher sur les pelouses… On trouve ce type d’affichage principalement au niveau des programmes résidentiels, où les charges de gestion et d’entretien sont supportées par les résidents eux-mêmes. Par conséquent, les gestionnaires de ces espaces essaient de limiter les dépenses par la mise en œuvre de mesures dissuasives qui visent à restreindre au maximum les usages, transformant les aménités existantes en agrément paysager pour « espaces morts ».

Classic shit in public spaces ?

Quoiqu’il en soit, il convient de souligner que les gestionnaires privés sont tout à fait dans leur droit s’ils souhaitent prévenir les comportements qu’ils jugent indésirables, et ce en limitant les accès à certaines parties des kōkai-kūchi, par la mise en œuvre de dispositifs d’interdiction qui souvent se suffisent à eux-mêmes pour dissuader leurs usagers potentiels. Il faut dire qu’au Japon, le « contrôle social » s’avère un mode d’autogestion particulièrement efficace, qui permet d’agir sur les comportements pour faire régner l’ordre.

Enfin, la présence de ce format d’espaces publics correspond-t-elle à une vision globale de la construction des villes japonaises de demain ? Serait-il intéressant de croiser les ambitions urbaines des travaux effectués pour les JO 2020 avec ton sujet d’étude ?

Les kōkai-kūchi incarnent cette tendance de plus en plus marquée au Japon de s’appuyer sur les ressources du secteur privé pour entreprendre le renouvellement de l’espace urbain. Cette tendance s’est encore accentuée au tournant des années 2000, avec le développement des méga projets qui visent à répondre à des enjeux d’attractivité internationale, notamment en véhiculant de nouveaux standards esthétiques dont certains semblent répondre à des critères mondialisés. Les enjeux d’attractivité du territoire sont sans surprise au cœur de la politique locale visant à préparer Tōkyō aux Jeux Olympiques de 2020.

Vue sur la Tokyo officielle des JO

Cet évènement planétaire va en effet mettre la capitale japonaise sous le feu des projecteurs du monde entier durant plusieurs semaines. Les Jeux ont donc déjà un impact notable sur la forme des espaces publics d’aujourd’hui et de demain, l’objectif affiché étant d’offrir aux nombreux visiteurs un cadre urbain et des espaces publics attractifs, qui valorisent l’image de la ville. En vue de l’échéance de 2020, la métropole de Tōkyō a par exemple choisi de mettre en place un certain nombre de mesures d’embellissement de la capitale. Le plan d’action pour 2020 (New Tōkyō. New Tomorrow. The Action Plan for 2020) vise notamment à soutenir les actions de végétalisation de l’espace urbain. Au-delà de ses vertus environnementales intrinsèques, le « verdissement » permet le décor des rues de Tōkyō à travers la plantation d’arbres ou de massifs de fleurs et de végétation.

Même les plans d’action urbains ont leurs mascottes kawaii – source

Le plan d’action pour 2020 vise également d’autres objectifs en matière d’embellissement. A titre d’exemple, le Gouvernement Métropolitain de Tōkyō y déclare la guerre aux emblématiques poteaux électriques – de plus en plus décriés par les Tokyoïtes – qui scandent les rues de la capitale. Fin 2015, seuls 7 % des rues de Tōkyō (23 municipalités d’arrondissements) en étaient dépourvues, et les autorités locales de comparer ce chiffre à celui de Paris, Londres et Hong Kong, où 100 % des poteaux électriques ont été retirés du paysage. Il n’est cependant pas ici uniquement question d’esthétisme, les pouvoirs publics estiment en effet que les rues doivent être désobstruées pour des raisons de sécurité en cas de tremblement de terre.

RIP le powerlines porn – source

Ainsi, une ordonnance vise à interdire la pose de nouveaux poteaux le long des rues gérées par la métropole, et à permettre le démontage des poteaux existants et l’enfouissement des réseaux. Si ces opérations de modernisation permettent d’améliorer les conditions de sécurité de l’espace public, elles modifient son image en profondeur, au point que certains résidents et observateurs associent la disparition des fils électriques à une perte d’identité de la ville japonaise au profit de goûts standardisés.

Article très très intéressant, merci beaucoup. Il me semble sur l’exemple new-yorkais que l’on oublie néanmoins le plus grand des espaces privés ouvert au public, Central Park !

En réponse à Frédéric Maupin : Central Park n’est pas un espace privé, il est en totalité possédé par la Ville de New-York (N.Y. City Department of Parks). C’est sa gestion qui est confiée à un organisme privé dans le cadre d’une convention avec la ville :

« Central Park was first approved in 1853 as a 778-acre (3.15 km2) park. … The park is owned by New York City Department of Parks and Recreation (NYC Parks), but has been managed by the Central Park Conservancy since 1998, under contract with the municipal government in a public-private partnership ».