Ton dernier ouvrage No Fake porte sur la marchandisation d’une fausse authenticité touchant les domaines de consommation d’un certain milieu socio-urbain. Comment décrirais-tu le phénomène, qui caractérise donc certaines enseignes branchées plutôt parisiennes ?

Le phénomène n’est pas tant une fausse authenticité, un « authentoc », qu’une volonté opiniâtre de se rapprocher de cette fameuse authenticité. Or, on pourrait dire que la malédiction de l’authenticité à l’époque contemporaine, c’est qu’à partir du moment où on la cherche, c’est qu’on l’a perdue. Et à partir du moment où on l’a perdue, les tentatives pour la recréer, cette sorte d’ingénierie de l’authenticité, sonnera fake quoiqu’il arrive, aussi pures soient tes intentions de départ. C’est inévitable.

Le livre parfait à emmener cet été pendant tes vacances de rêve à la Grande Motte

La critique sociale et esthétique majeure du marketing dans les dernières années du XXème siècle, celle de l’essayiste altermondialiste Naomi Klein dans No Logo, portait sur la manipulation de marques qui produisaient des jeans à bas coût au Bangladesh tout en l’enrobant de publicités sur l’authenticité du cowboy américain. Mais ce type de faux-authentique est devenu trop grossier pour berner les consommateurs actuels. Alors que dans les années 1990, tout avait tendance à sonner faux, aujourd’hui la critique de l’authentoc est un peu dépassée, et la principale tendance est paradoxalement que tout veut sonner trop vrai, de l’épicerie à cagettes de légumes aux formes non calibrées du coin de ta rue à ton restaurant favori ouvert par cette sympathique « bande de potes » qui a déjà sévi un peu plus bas dans le quartier et dans les cuisines duquel on mijote de petits plats « façon mamie » alors que le chef a 28 ans, est tatoué et a probablement un Master en communication digitale.

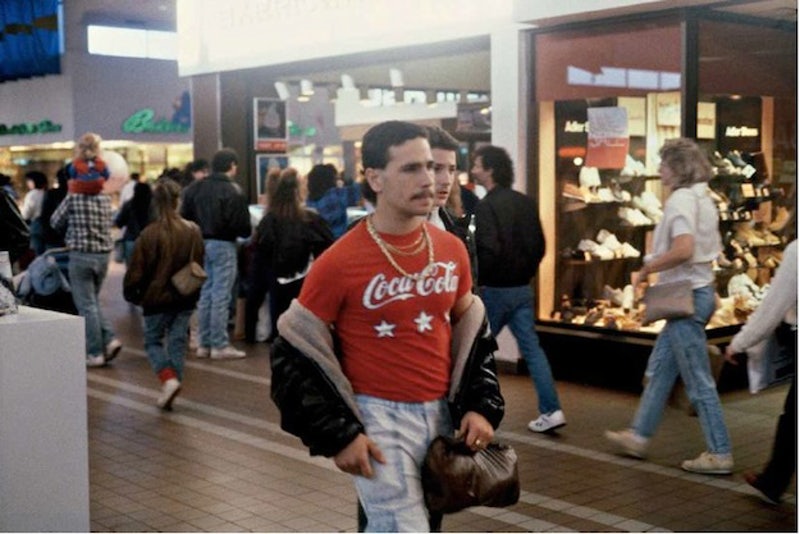

Cliché authentique de la photothèque de grand-maman

Et, je tiens vraiment à le repréciser et à le marteler, cela n’a rien à voir avec du cynisme ou de l’opportunisme commercial : ces enseignes qui s’appellent Maison machin ne sont pas le projet occulte et démoniaque de quelque horrible groupe multinational, mais le fruit d’une époque qui s’est rebellée contre la précédente et qui tente, majoritairement, de bien faire.

Toi qui étudies autant les pizzerias authentiques des grands centres urbains que les zones commerciales périurbaines, peux-tu nous dire dans quelles mesures le cachet “authentique” est utilisé ou non par les grands acteurs du retail ? En gros, comment s’opère l’éventuelle récupération de ces codes marketing par l’univers commercial auquel ils s’opposent originellement ?

C’est toute la question, cruciale, du passage à l’échelle de l’authenticité, de sa scalabilité pour employer un vocabulaire de startupeur. Le livre se conclut sur cette inquiétante question laissée en suspens : que se passera-t-il le jour où tout le monde voudra de la burrata des Pouilles chaque midi ? Où le tourisme de masse sera massivement rejeté ?

L’authenticité que je décris dans la première partie du livre s’est formée en réaction manifeste à la globalisation des années 1980 à 2000, celle des McDo, de Disney, de MTV, des virées au centre commercial (on y reviendra…) et de l’urbanisme générique du Truman Show et de Marne la Vallée. La thèse du livre est que cette tentative générationnelle pour sortir de ce monde artificiel, marchand, consumériste a abouti à une sorte de Disneyland hipster, un Truman Show bobo dans lequel tout sonne désormais trop vrai. Une fois qu’on a dit ça, on arrive nécessairement à cette conclusion qui est que l’authenticité est un segment de niche urbaine extrêmement snob, une arme de distinction massive adoptée par des gens qui ont grandi dans ce monde fake mais l’ont rejeté. Résultat, toute tentative de récupérer cette manière distinctive de vivre et de consommer (par exemple en vendant du ßrooklyn sur les plaquettes de promoteur du Grand Paris ou en parsemant chaque quartier de tiers-lieux) devrait susciter la défiance et le rejet des clients initiaux de l’authentique.

C’est quand même super beau, le faux.

Dans le bouquin, j’ai forcé le trait en présentant un modèle de consommation très minoritaire, dans lequel toute logique industrielle, franchisée, standardisée est exclue au profit du petit producteur, de l’entrepreneur indépendant et de l’artisan en circuit court. Ce, en l’opposant à un autre modèle, mainstream, encore fermement ancré dans les Trente glorieuses qui, comme chacun sait, sont officiellement terminées depuis plus de quarante ans (mais continuent d’inspirer beaucoup de nos modes de vie… et de nos imaginaires).

Pour boucler sur les thématiques urba, on pourrait dire que ce qui fait le lien entre le centre commercial, l’urbanisme pavillonnaire à la Disney et le nouvel âge du fake des hipsters, c’est l’obsession de la thématisation : chez Big Mamma comme chez Mickey, tout est toujours « à thème ».

Dans ton dernier chapitre, tu te prends au jeu d’un petit exercice d’écriture. “2049, année authentique”, c’est un texte de design fiction qui raconte que, dans quelques années, la nouvelle authenticité sera incarnée par les centres commerciaux et la France Moche. Explique nous le concept, son esthétique, tes inspirations.

Dans cet épilogue, qui est un petit exercice de prospective, je décris un restaurant branché des années 2040 qui imite la restauration rapide d’enseigne franchisée des années 1990, et qui a même importé un vrai toit de restaurant Courtepaille de périphérie pour plus de réalisme. Un peu comme aujourd’hui, où tu peux te rendre dans un bar ou un coffee shop qui s’appelle La Boucherie ou La Crèmerie, et dont l’enseigne des années 1960 a été conservée, alors que ce qui se passe à l’intérieur n’a plus rien à voir avec la vocation initiale du commerce.

Bienvenue dans le theme park hipster de 2049

Le truc qui me fait le plus marrer est d’imaginer que les gîtes de charme du futur s’installeront dans d’anciennes technopoles pour SSII des années 1990 avec façades en verre, atrium, colonnades simili-gréco-romaines et plantes artificielles… En réalité, tout ce délire est directement inspiré d’un texte du journaliste américain Joel Garreau, publié sur le site d’infos high tech Wired en 1995. Garreau a inventé la notion d’ « edge city » pour désigner les nouvelles polarités qui sont apparues aux Etats-Unis à la marge des vraies villes et sont devenues parfois plus importantes que celles-ci : les quartiers de bureaux, les lotissements et, bien entendu, les centres commerciaux. Dans le texte de Wired, il s’amuse à imaginer une zone commerciale abandonnée investie par des artistes, qui installent des galeries d’art dans d’anciens Wall Mart et créent la première Edge City bohème. Garreau écrit qu’il a bien fallu un premier hipster plus inspiré que les autres pour imaginer qu’un atelier de l’ère industrielle ferait un très beau loft. Alors pourquoi les edge cities et l’urbanisme périphérique des années 1990 – 2000 échapperaient-elles à la reconversion et connaîtraient-elles un destin différent de celui des anciens quartiers ouvriers ?

On va créer le Tumblr français « Fuck Yeah Villes Moyennes » et le hashtag #CentresVillesPorn

L’exercice nous pousse à aller plus loin que le discours sur la fin du modèle de consommation centré sur l’automobile, devenu un poncif. La prospective se trompe tout le temps, donc je me méfie des prédictions qui annoncent en ce moment qu’on passera tout notre temps en trottinette électrique dans le Grand Paris ou le Grand Bordeaux en 2040. Quelqu’un m’a récemment soufflé que les villes moyennes seraient le prochain eldorado : si on se fie au discours actuel, il n’y a pas plus relégué que les villes moyennes. Et de ce fait j’ai tendance à y croire, puisque cela signifie qu’il existe un gisement inexploité, et qu’un regain d’intérêt pour ces espaces aujourd’hui présentés comme périphériques est envisageable. Le pôle technologique de Vierzon sera peut-être aux prochaines générations ce que le quartier d’Oberkampf à Paris a été à la nôtre. De manière générale, le combo péage d’autoroute, rond-point et technopole me paraît constituer un véritable gisement d’authenticité future.

Finalement, est-ce que ce cachet authentique associé aux grandes zones commerciales et hypermarchés de notre enfance provinciale ou banlieusarde n’existe pas déjà dans l’imaginaire collectif, aux Etats Unis particulièrement ? De fait, la nostalgie des années 1980 est directement associée au modèle périurbain du centre-commercial dans la dernière saison de Stranger Things…

Netflix nous a fait un magnifique cadeau en sortant début juillet la troisième saison de la série Stranger Things, qui a poussé à son paroxysme l’hommage décalé mais néanmoins fétichiste à la pop culture des eighties. Stranger Things parle moins de la vraie vie quotidienne dans les années 1980 que de ce que la culture de masse de l’époque en a figé dans nos imaginaires à travers ses œuvres, d’où l’aspect vertigineux de la démarche des créateurs de la série. Stranger Things est une pure réécriture publicitaire du passé au prisme de la pop culture, et dans sa troisième saison, un centre commercial avec ses enseignes d’époque, le Starcourt Mall, se trouve au centre du scénario. Ce mall a été reconstitué dans les murs d’un vrai centre commercial inauguré lui aussi en 1985, à Duluth en périphérie d’Atlanta, dans l’État de Georgie.

Bonne vanne de 1985

On peut émettre l’hypothèse que le succès de la série – 40 millions de comptes américains l’ont visionnée lors du weekend de sortie sur la plateforme – indique que les Occidentaux sont désormais nostalgiques de l’époque des centres commerciaux et donc, du modèle de consommation de masse qui leur est consubstantiel, celui de la voiture, du parking et des grandes marques multinationales : Coca-Cola, Burger King, Gap… Cette nostalgie s’étend à des styles de vie surannés, comme la culture de la forme et du bien-être avec l’aérobic, et englobe plus généralement une forme d’insouciance qu’on prête à tort ou à raison à cette séquence historique. En fait, on peut voir le Starcourt Mall de Stranger Things comme une première adaptation audiovisuelle grand public du style « vaporwave », un courant musical et graphique qui célèbre l’esthétique des années 1980-1990, et qui était il y a peu cantonné à une niche lo-fi pointue et geek.

Mallwave in a nutshell

Le premier enseignement qu’on peut retenir du succès de la saison 3 de Stranger Things, que je trouve personnellement beaucoup plus intense que la saison 2, c’est que les marques et plus généralement la culture consumériste et commerciale1 font désormais partie de notre patrimoine culturel commun. Évoquer les eighties, c’est filmer une séquence avec un distributeur Coca-Cola en arrière-plan, ou mettre en scène une famille dont les membres dégustent leurs menus McDo en regardant la série Magnum à la télé. Des ethnologues parlent d’authenticité émergente pour désigner ce processus lors duquel ce qui était perçu comme faux s’intègre à notre environnement familier.

Madonna, Burger King et tenues bariolés : ce que l’on retiendra des années 80

Donc tout ce pan de la culture populaire, qui était il y a encore quelques années totalement occulté ou honni en France (pensons à l’accueil fait à McDo, ou au parc EuroDisney, qualifié de « Tchernobil culturel » à l’époque), fait désormais partie de nos madeleines de Proust. La manière dont les cinquante ans du Big Mac sont célébrés en France est à ce titre emblématique d’un retournement de tendance. Bien entendu, il y a des partenariats et des placements de produit dans tous les sens dans ST3, il ne faut pas être naïf : mais quelque part, cette profusion commerciale dit quelque chose de notre rapport à l’époque recréée. Elle tient un rôle narratif au-delà du cash qu’elle engrange pour Netflix.

Vous reprendrez bien un peu de consumérisme nostalgique ?

Penses-tu que la popularité d’une série comme Stranger Things, associée au marketing tapageur qui l’entoure, pourrait dans une certaine mesure redonner un coup de fouet au marché des centres-commerciaux américains ?

Je ne sais pas, mais ce qui est certain c’est qu’il existe une différence fondamentale entre le mall américain et notre centre commercial à la française : ce dernier est accusé d’avoir remplacé la vraie ville, dont il a toujours été perçu par les commentateurs, qu’ils soient urbanistes, artistes ou philosophes, comme un succédané, un ersatz, alors qu’aux Etats-Unis le centre commercial fait partie de l’histoire du pays. Victor Gruen, l’architecte autrichien qui a émigré aux Etats-Unis dans les années 1930 et a construit les premiers malls, voulait que ceux-ci soient des lieux de sociabilité, de culture et de promenade pour la communauté.

Béni soit le photographe Michael Galinsky

Le mall américain est donc beau dans son genre, en tout cas il se présente comme un équipement monumental. Sa kitscherie, bien retranscrite dans ST3, dit quelque chose de son ambition sociale. Il fait partie de la culture américaine dans laquelle il a rempli une fonction précise, alors qu’en France c’est un équipement omniprésent mais paradoxalement honteux. Le centre commercial ne s’est jamais véritablement intégré à la manière dont les Français se représentaient leur quotidien, à leur culture populaire, contrairement aux Etats-Unis où il fait partie de la vie.

Dans ST, le potentiel nostalgique du centre commercial est fort parce qu’encore une fois, pour les Américains il s’intègre parfaitement à une mythologie du quotidien, en association avec la voiture, utilisée avec succès dans plusieurs romans ou nouvelles horrifiques de Stephen King. Après la diffusion de la saison 3, le New York Post a publié un article sur la nostalgie du grand mall américain, terrassé par la crise, le commerce électronique, les « parents hélicoptères » qui empêchent leurs enfants de sortir seuls, et le smartphone…

Dead mall esseulé cherche chaland au pouvoir d’achat élevé

Il est déjà plus difficile d’imaginer en France un article nostalgique du Parisien glorifiant les galeries marchandes des années 1990. De même, qui imagine sérieusement un scénario de film d’horreur avec une Twingo ou un C15 ? Dans le même ordre d’idée, un film américain qui se déroule autour d’un mall, cela peut être une comédie romantique, voire un film d’horreur… En France, ça sera nécessairement un film social sur les marges et ses habitants, ou un truc un peu arty : la présence de l’urbanisme commercial sera un indice d’anomie sociale.

Certains fans de la série se sont déplacés dans le vrai mall (quasi abandonné) dans lequel ST3 a été tournée, pour le visiter. Ils sont désespérés de constater que les décors sont en train d’être détruits. Tu avais donc raison, les centres commerciaux sont en train de devenir de véritables “parcs à thème de l’authenticité”, pour une poignée de nostalgiques. Est-ce que d’après toi, la nostalgie des dead malls pourrait toucher la France ?

De même que la comédie Goodbye Lenin – ou plus récemment, la série Chernobyl – jouait sur l’esthétique du papier peint orange-marron pour nous plonger dans l’atmosphère de l’ex-URSS, l’âge du « capitalisme tardif », selon le terme de Fredric Jameson, est inséparable des hamburgers, du Coca, des spots publicitaires et de l’architecture de pastiche du Mall américain.

Le date rétro comme esthétique

La question, c’est de savoir si le centre commercial peut devenir cool, y compris chez nous. Je remarque que depuis quelques années, tous les trucs cool ont tendance à s’appeler — ironiquement – Supérette, Supermarché, Centre commercial. Le Starcourt Mall, le centre commercial fictif de Stranger Things, se situe à la sortie de la ville (les ados prennent le bus pour s’y rendre). Mais il correspondrait plutôt à un genre architectural proche de nos centres commerciaux fermés urbains, comme La Part-Dieu à Lyon, Cap 3000 près de Nice, Les Trois Fontaines à Cergy ou les fameuses versions 2 : Rosny 2, Italie 2, Parly 2, Vélizy 2 qui ont essaimé dans les années 1970. Des centres qui avaient un positionnement plutôt chic et standing au moment de leur lancement. Ces « jumbos », comme les appellent les professionnels, construits entre les années 1970 et les années 1990, posent un problème de ringardise évident, mais certains ont été ou seront réhabilités.

L’accusation de mocheté et de ringardise s’est, j’ai l’impression, fortement déportée vers la périphérie et ses deux types de formats : les hypermarchés avec galerie marchande, et les zones d’activités commerciales d’entrée de ville, qui non seulement vieillissent mal, mais se situent dans les espaces à « gilets jaunes », près des Pataterie, des Del Arte et des Leclerc. Ce sont plutôt ces lieux qui sont menacés de devenir les futures friches et l’équivalent des « dead malls » américains, un phénomène qui ne touche qu’en partie les grands centres pour le moment.

Vivement le Grand Soir

Pour que ces lieux deviennent cool, soient perçus comme authentiques, il faut que la culture s’en empare, qu’ils deviennent des « tropes », des petites mythologies qui susciteront de la nostalgie. Il faut aussi, paradoxalement, qu’ils cessent de fonctionner ; le loft n’est devenu cool qu’après extinction de la dernière usine. Or pour le moment la « ville franchisée », la culture périphérique / pavillonnaire, n’est pas très présente dans la fiction française de l’époque. Il n’y a pas de Playtime des années 1990 en France, pas de grande œuvre critique, parodique qui rende compte des modes de vie de cette période. Il y a un grand black out, et donc j’ai du mal à imaginer une vague de nostalgie semblable à celle de Stranger Things et de son mall (il se trouve que j’ai quelques lectures à rattraper cet été, notamment Leurs enfants après eux de Nicolas Mathieu dont on me parle tout le temps, et qui comblera peut-être ce manque).

Et quitte à spoiler la série la plus regardée de Netflix, abordons l’aspect “urba” mis en scène dans la série. Dans cette dernière saison, l’arrivée du mall en périphérie entraîne la désertification commerciale du centre-ville. Au-delà du reflet de nos propres cœurs de ville en déshérence, comment analyser le phénomène, ici rendu pop ? Est-ce de la nostalgie complètement cynique, ou bien est-ce une critique du modèle américain ?

C’est vrai qu’il y a un petit côté Action Cœur de ville à Hawkins dans la saison 3 de ST. Mais je pense au contraire que dans le fond, Stranger Things est un éloge des modes de vie des années 1980, et que l’excuse de l’ironie ou de la dénonciation ne fonctionne plus vraiment. On peut consacrer des dizaines de millions de dollars à reconstituer un mall avec les mêmes boutiques qu’en 1985 sur de la musique de Bon Jovi ou de Cindy Lauper et crier à l’ironie mais franchement, qui sera dupe d’un tel prétexte alors que tout le monde, les créateurs comme le public, éprouvent un plaisir manifeste dans toute cette mise en scène ?

Le passé instagrammable par excellence

Finalement, de la même manière que je compare pour les titiller les hipsters à des réac’ esthétiques, qui se contenteraient d’un retour au passé dans l’assiette et la décoration d’intérieur plutôt que de l’espérer dans les urnes, on pourrait dire que la fascination de Netflix (une entreprise de la Silicon Valley ouvertement progressiste) pour les années 1980, est l’équivalent branché du « Make America great again » de Trump qui, rappelons-le, est un emprunt au slogan de la campagne présidentielle victorieuse de Ronald Reagan en 1980 ! Là, c’est plutôt « Make Coca-Cola et le shopping en centre commercial great again »… [Attention gros Spoiler] Il y a d’ailleurs une phrase très forte à la toute fin de la saison dans la lettre de Hopper à El :

« Je ne veux pas que les choses changent. Et c’est peut-être la raison pour laquelle je suis venu vous parler. Pour essayer de stopper ce changement. Pour essayer de revenir en arrière, de faire en sorte que les choses soient comme elles l’étaient auparavant ».

Les abonnés à Netflix partagent manifestement ce refus du changement et aspirent à ce confinement dans un safe space dans lequel Internet n’existe pas, la guerre froide organise un monde bipolaire et on a le droit de fumer dans les salles d’attente et à peu près partout.

Petite garot dans le temple vintage des convivialités ricaines

Avec l’excuse du décalage historique, ST nous montre une société dans laquelle on passe son temps à fumer des clopes, à manger des whoopers, à boire du Coca et à prendre sa voiture pour faire ses courses. C’est la même ambiguïté qui est à l’œuvre chez nous avec la fascination pour les films avec Jean Gabin et Jean-Pierre Marielle, ou l’iconographie autour de Jacques Chirac jeune. Je ne suis pas certain qu’il s’agisse dans chacun de ces cas d’une condamnation morale aussi univoque du mode de vie des années 1980 ou, en l’occurrence, des années 1970. Dans le livre, j’explique que la contre-culture hipster se caractérise moins par un style propre que par une parodie et une réappropriation des styles antérieurs, dans un jeu permanent de reconstitution / citation très postmoderne. Le mouvement hipster aborde le monde comme un grand supermarché des styles de vie, donc la présence du centre commercial est forcément parlante de mon point de vue.

Du coup on a très envie de voir ce que donnerait un Stranger Things s3 à la française. Tu imaginerais ça comment ?

Il se trouve que la toute première version de mon projet de livre contenait une assez longue fiction vintage de ce type. L’objectif était de décrire la journée-type de la vie d’un Français de la toute fin des années 1970, pour faire comprendre aux lecteurs comment le progrès et le modernisme guidaient à l’époque les modes de vie, et comment on avait basculé dans un imaginaire différent au tournant de cette décennie. Le gars s’appelait Michel, il habitait dans une résidence de standing dans la ville nouvelle de Cergy et il était ingénieur à la DATAR, alors que sa femme bossait dans les études d’opinion à la Sofres. Son beauf ouvrait un commerce à Parly 2, le complexe résidentiel accolé à un centre commercial qui se présentait comme la version 2 de Paris lors de son inauguration en 1969.

Carte postale heureuse d’un Val-de-Marne d’antan

Il ne reste quasiment rien de cette fiction dans la version finale, mais donc je crois qu’en France, ce sont plutôt les années 1970 qui condensent notre imaginaire du progrès et de la consommation : ville nouvelle, centre commercial, autoroutes, stations de ski et stations balnéaires, prolifération des moyens de communication (téléphone, TV, premiers ordinateurs). C’est un imaginaire plus bureaucratique, plus techno que celui de ST. Dans les archives visuelles, tout cet imaginaire très marqué évolue en quelques années au profit de l’utopie de la société de l’information, qui surgit au début des années 1980 avec ses écrans et ses autoroutes de l’information. Si j’écrivais une fiction, ce serait clairement cette époque charnière qui m’intéresserait.

Dans la continuité des différents imaginaires que tu évoques dans ton livre, quelle tendance de l’authenticité urbanistique et commerciale pourrait d’après toi émerger à moyen terme ?

Je pourrais te répondre les kebabs, parce que j’y crois, mais j’ai mieux : les parcs d’entreprises et les technopoles qui pastichent l’esthétique gréco-romaine antique. Ils sont les cousins et les contemporains des zones d’activité commerciales, mais ont été curieusement un peu laissés de côté alors qu’ils procèdent de la même logique, celle de la relocalisation d’activités en dehors des centre-villes.

Tout plaquer pour recréer une communauté hipster à Valbonne Sophia-Antipolis

Contrairement aux entrées de ville commerciales, ils ne sont pas considérés comme concurrents du centre, dans la mesure où ils abritent des activités récentes qui n’ont pas leur équivalent dans la ville ancienne. En revanche, leur localisation éloignée, sur le modèle de la Silicon Valley, les rend peu attractifs pour les jeunes diplômés qui n’ont pas forcément envie de bosser dans un no man’s land de grande couronne situé au bord d’un nœud routier. Inversement, ces lieux commencent à s’intégrer au catalogue de la pop culture, comme dans le film Sophia Antipolis. Je suis également assez fasciné par un compte Instagram comme __________office, qui se présente comme « une lettre d’amour à l’âge d’or du kitsch d’entreprise ». Sans doute le compte idéal où trouver l’open space qui accueillera les stages d’été des héros de Stranger Things lors qu’ils seront à la fac ?

***

Bibliographie Mall / Suburb

-Franck Gintrand, Le jour où les zones commerciales auront dévoré nos villes, Éditions Thierry Souccar, 2018

-Emeric Lambert, Le parc planétaire : La fabrication de l’environnement suburbain, L’œil d’Or, 2018

-David Mangin, La ville franchisée : formes et structures de la ville contemporaine, Éditions de la Villette, 2004

- la « consumer culture », dont il n’existe pas vraiment de traduction en français, qui préfère le plus accusateur « société de consommation » [↩]