L’autrice de “Melmoth Furieux”, “Toxoplasma” et “Sous la Colline”, trois romans fantastiques dans lesquels la ville tient une place centrale, raconte comment l’environnement urbain influence ses livres.

Elle est une des plumes les plus intéressantes de la littérature fantastique francophone contemporaine, l’une de celles qui font entendre une voix singulière et dessinent, au fil de ses écrits, un univers à la fois foisonnant et cohérent. On avait très envie de causer avec Sabrina Calvo après avoir refermé Melmoth Furieux, son dernier roman en date. Il nous plonge dans une quête intime et politique, celle d’enfants de la Commune de Belleville lancés à l’assaut d’une citadelle maudite : Disneyland Paris, repaire de la Souris Noire.

Sabrina Calvo © Juliette Mono

Auparavant, Sabrina Calvo nous avait décrit, dans Toxoplasma, une autre Commune insurrectionnelle : celle de Montréal, dans laquelle on suit une traque cyber-punk poétique à l’esthétique 80’s assumée, entre proto-Internet et cassettes Betamax. Troisième ville dans Sous la Colline : Marseille. Et plus particulièrement l’un de ses bâtiments les plus fameux, la Cité radieuse du Corbusier, transformée en théâtre interdimensionnel du mythe fondateur de Phocée.

« Sous la Colline » (2015), « Toxoplasma » (2017) et « Melmoth Furieux » (2021) sont publiés aux éditions La Volte.

Parmi les nombreux liens qui unissent ces trois romans, il en est un qui n’a pas pu nous échapper : ils s’inscrivent tous dans un univers urbain. Plus encore, les trois bouquins ont directement trait aux imaginaires et aux représentations de la ville. A la façon dont le bâti influence l’intime autant que la manière dont les âmes peuplent et animent le béton. On avait, donc, plein de questions à poser à Sabrina Calvo.

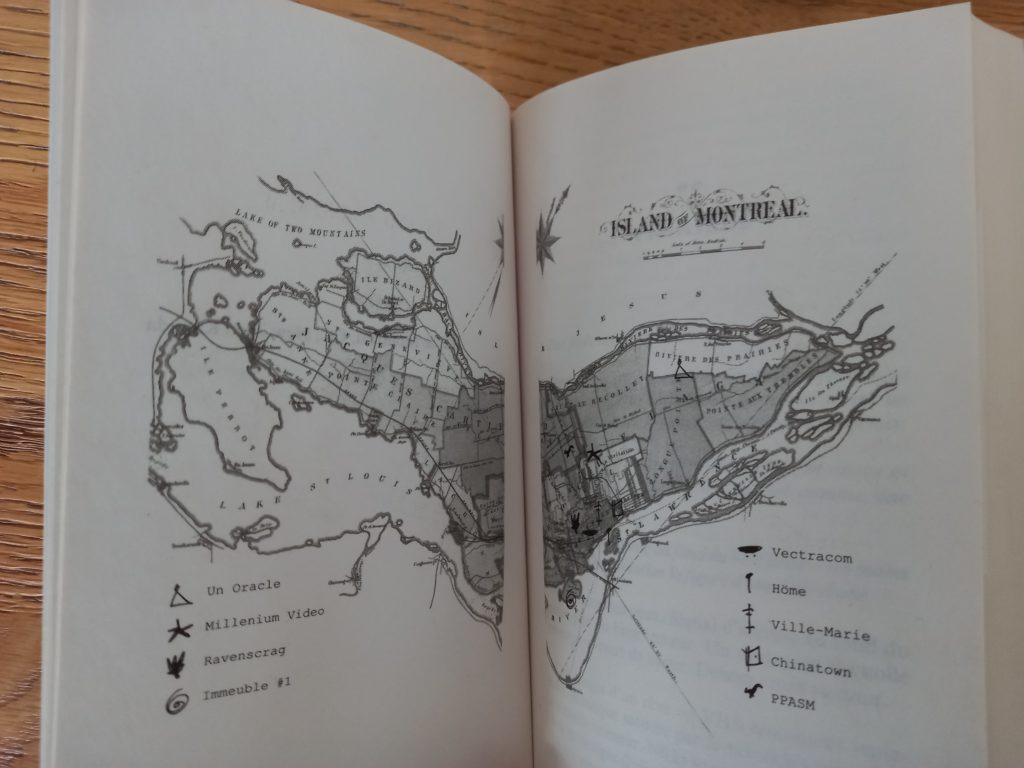

Au début de vos deux derniers romans, Melmoth Furieux et Toxoplasma, on trouve une carte – en l’occurrence de Belleville et Montréal. Qu’est-ce que ce dispositif apporte à la narration et quel rapport votre texte entretient avec ces plans urbains ?

Ces cartes, c’est un jeu avec les tropes de la fantasy. Ca ne m’a jamais vraiment intéressée d’écrire un livre de fantasy avec une map et tout : même si je suis une grande fan de Tolkien, je ne vois pas trop ce que je pourrais ajouter. Par contre, je trouvais intéressant de questionner ce rapport à la carte en début d’ouvrage. Dans Toxoplasma, j’ai pris une vieille carte de Montréal et j’ai remarqué que quand on la mettait à l’horizontale, ça reproduit un appareil reproducteur féminin.

Il m’a semblé que c’était très pertinent vu ce que je traversais dans ma vie et ce que les personnages du livre traversent, de montrer qu’on est déjà dans une matrice. Sur cette carte, on trouve aussi des symboles – qu’un des personnages du livre utilise vraiment – pour spatialiser certains lieux emblématiques. J’ai fait beaucoup de jeux de rôles et il y a le même rapport à la carte : elle permet de se repérer mais aussi d’avoir une première impression atmosphérique, de l’ambiance et de la qualité esthétique des choses qu’on va vivre.

Et donc rebelote dans Melmoth Furieux…

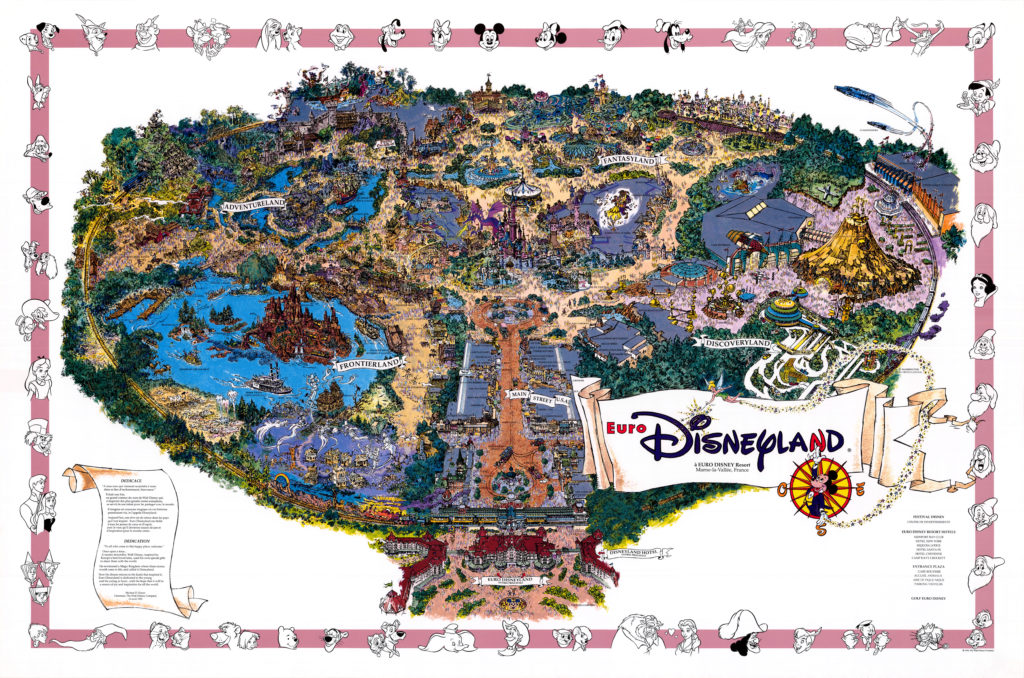

Dans Melmoth, j’ai développé un rapport beaucoup plus psychogéographique à la carte, en droite lignée des situationnistes. Je trouve tout à fait pertinente leur pratique de la dérive urbaine et leur restitution psychogéographique sur une carte. Avec dilem, qui est à la fois un personnage du livre et quelqu’un avec qui je travaille sur le terrain à Paris, on a eu l’idée de faire cette carte psychogéographique de Belleville. On a associé nos maraudes aux lieux réels en ajoutant des lieux fictifs et on a créé comme ça un ensemble intéressant. Et puis, plus on avançait, plus je me suis rendu compte que ce qu’on était en train de faire c’était une carte de Disneyland ! La première chose qu’on voit quand on arrive au parc – parce qu’il ne faudrait surtout pas qu’on s’y perde – c’est une map…

Disneyland Paris à l’ouverture en 1992

Quand tu regardes une carte de Belleville, il y a Place des Fêtes, qui irrigue tout un tas de territoires autour et on pourrait presque croire que c’est comme un parc d’attractions si on isolait le quartier comme ça dans le ville et qu’on regardait sa structure. On a fait le test : on a superposé une carte de Disneyland à la carte de Belleville et ça matchait et c’était flippant.

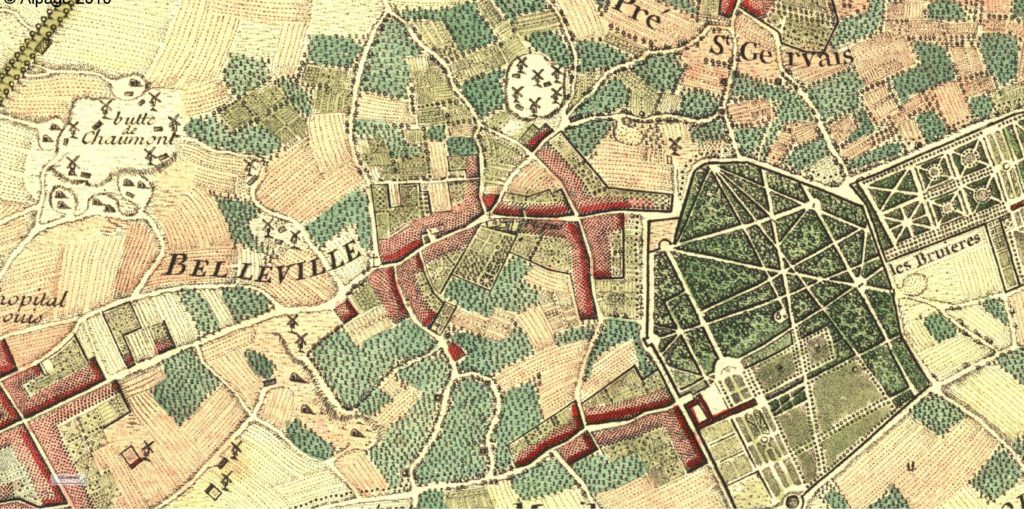

Belleville aussi, dans l’Histoire, a en quelque sorte été un parc d’attraction (source)

Je n’ai pas mis la carte de Disneyland parce que j’estimais que c’était faire du tort à Belleville. Et puis je voulais aussi qu’on n’ait pas un rapport d’ambiance prémaché aux scènes oniriques qui se passent contre les murailles de Disneyland, où il y a ces combats épiques, cette grosse bataille de fantasy. Je voulais que ça vienne du texte, purement et simplement. Il y a vraiment un rapport intéressant entre le schématisme des maps et nos projections mentales, entre les constructions qu’on se fait des environnements et la manière dont les mots vont venir habiller de couleur et de texture des endroits qui ne sont que des lignes. Ce travail là d’aller-retour entre l’imagination et la ligne me plait beaucoup.

Vous parlez d’isoler Belleville. Dans Toxoplasma et dans Melmoth Furieux, on est à chaque fois dans des Communes en lutte, dans des espaces barricadés, clos. La barricade sert-elle autant à se défendre qu’à créer un territoire d’autres possibles ?

Ce que j’ai compris à Montréal, c’était que le quartier était important. C’est là bas que j’ai commencé à développer une intelligence de mon quartier – que ce soit Hochelaga ou Petite-Patrie à l’époque où je vivais là – bas, c’est-à-dire de me rendre compte que c’est un endroit de vie en soi. Je dis toujours que je n’ai pas besoin de maison individuelle parce que mon jardin, bah c’est le parc de Belleville, peut-être le Père Lachaise si j’ai envie de me la péter un peu plus. Globalement, j’ai déjà tout ce qui me faut dans ma vie de quartier parce que j’estime que ça correspond à mon tempérament, ce côté petit village. Mais je n’avais pas compris ça avant d’aller à Montréal.

Belleville en 1740, plan Delagrive (source)

Quelques escalators morts plus loin, Nikki pénètre dans le sanctuaire de la gare Bonaventure. Tous les trains sont à quai depuis des mois mais la gare connaît une nouvelle vie. L’immense fresque bleu et blanc, taillée au début du siècle pour évoquer l’âme canadienne – pionnière, travailleuse, collaborative, maîtresse de son environnement capricieux -, est devenue une sorte de matrice de laquelle est sorti un prototype de société, ici, au coeur de la ville, dans un vaste bunker. Des restaurants italiens post-modernes aux murs peints de vignes sont peuplés de nostalgiques d’une vie de farniente. Des vegans se sont organisés un faux potager. Plusieurs natifs ont pris possession du hall principal avec des tipis et des chevaux et des hommes ont taillé des totems dans les bancs. Il y a de la fumée dans les couloirs, des mendiants, des jeunes en rollers. On voit passer des wagons de journaux. Nikki traverse la foule bouche bée, saisissant la démesure qui s’est emparée de cette ville pendant le temps de la Commune.

Extrait de Toxoplasma.

Quand je suis arrivée à Belleville, je me suis demandée si j’étais capable de vivre ici comme j’ai vécu à Montréal. Et en fait oui. Belleville c’est un quartier populaire, un quartier où la gentrification est à l’œuvre, mais pas encore totalement. C’est un quartier qui est en hauteur, Place des Fêtes c’est un endroit qui est encore très isolé, c’est pas du tout touristique, et ça j’ai beaucoup aimé. On est à Paris mais pas vraiment. C’est une sorte de nid – j’aime bien le concept de nid. Et j’ai l’impression que les quartiers, ce sont des nids à l’intérieur des villes. Et qu’à l’intérieur de ces nids on peut faire d’autres nids, et c’est assez cool.

Henri Félix Emmanuel Philippoteaux, Bataille du cimetière du Père-Lachaise (1871), Bordeaux, musée d’Aquitaine.

Là-dessus est venu se greffer lentement la Commune, ce qui correspond à mon développement personnel vis à vis des questions anarchistes et à la mise en pratique de l’anarchisme au quotidien dans le tissu solidaire d’un quartier. Ça a été progressif. J’ai commencé à Montréal et je me suis impliquée dedans complètement à Belleville. Par contre est venue une contradiction intéressante, parce que pour moi ce n’est pas en mettant des barricades qu’on crée le territoire ni qu’on crée la survie. Le territoire est autant une construction physique que psychique. Et la construction intellectuelle, je dirais même intime et politique, de l’idée de la Commune est au moins aussi importante que sa territorialité. On en discute beaucoup avec les collectifs d’ici.

Rue Vilin 1967 © Léon Claude Vénézia (source)

Deuxième aspect problématique avec les barricades : c’est qu’on se ferme et ça pose un problème logistique. Ça, c’est le vrai manque de Melmoth, c’est que je survole les questions logistiques. Alors qu’on sait très bien que pour mener une insurrection, il faut des lieux et des moyens de production. Si jamais on devait vraiment être coupés du tissu manufacturé, qu’est ce qu’on pourrait faire ? Alors oui, bien sûr qu’on peut mettre des panneaux solaires ou faire des vendanges dans le jardin de Belleville. Mais il me semble que je n’ai pas vraiment parlé de tout ça. Je n’ai pas abordé le sujet de comment survivre dans un monde en vase clos qui doit se régénérer tous les jours. On est justement en train de faire un bouquin avec dilem, qui sera publié chez La Volte mais qui ne sera pas un roman, avec un angle purement stratégique et logistique. Une sorte de manuel psycho-géographique de la Commune libre de Belleville.

La laverie rouge est dans le sous-sol d’un des plus grands squats de Belleville, le Bloc, juste derrière Place des Fêtes. Un de ces lieux emblématiques où je n’ai jamais mis les pieds. dilem m’explique que c’est lui qui avait eu l’idée, bien avant la Commune, de faire un endroit où l’on pourrait laver son linge ensemble. Où l’on pourrait communiquer la passion des livres pendant qu’on regarderait tourner les fringues dans le tambour. […] Une volée de marches derrière une porte de fer. Les machines à laver dans une galerie sous un plafond bas. Des communardes en train de lire, des étagères pleines à craquer de propagande et de romans, de poésie et de bandes dessinées. Sur le bois sont gravées des histoires d’amour en quelques mots. Des messages de détresse d’une génération laminée – on nous avait dit que la fin du monde était inévitable, qu’il n’y avait plus aucun ciel derrière ce nuage de pluie triste. Mais j’y crois encore, toujours. L’espoir ce matin à un goût de Chat Machine.

Extrait de Melmoth Furieux.

Cette échelle du village, de la petite communauté autogérée qu’on retrouve chez Kropotkine, c’est quelque chose qui te semble être la bonne échelle territoriale politique pour une alternative politique ?

Absolument. Moi je suis une communautariste acharnée. Je tiens à souligner qu’il n’y a pas un communautarisme mais des communautarismes, “le communautarisme” c’est un raccourci utilisé pour assigner des stigmates à des mouvements plus ou moins contestataires. Et je pense que, justement, si le communautarisme est aussi décrié par le libéralisme, c’est plus précisément parce qu’on est en train de faire quelque chose de bien avec les communautés. Je viens de l’anarchisme individualiste, dans la ligne de Han Ryner, du coup ça a été compliqué pour moi de construire une intelligence solidaire. Mais j’ai trouvé dans le communalisme une solution. J’ai l’impression que ce qu’on peut faire, c’est de travailler depuis des groupes de base qui peuvent faire remonter par maillage fédéraliste ou mutualiste des pratiques qui sont plus ou moins intégrées à d’autres groupes. On le voit dans des groupes de religion anarchistes, comme le quakerisme par exemple, des groupes qui travaillent depuis des groupes d’assemblée, qui décident si on doit avoir des pratiques, qui remontent à des quarts de groupe, des demi groupes, puis des gros groupes qui se réunissent une fois par an. C’est très beau.

« Ils ont le cœur devant Et leurs rêves au mitan » (Source)

Et j’ai effectivement l’impression que de raisonner à l’échelle du quartier, de l’interpassage – parce qu’on a plein de relations avec d’autres quartiers, la Banane, la Porte des Lilas, etc.- c’est effectivement là qu’on peut mettre en place des pratiques anarchistes non hiérarchiques. Donc basées parfois sur des surplus d’organisation – parce que c’est ça l’anarchisme – de prendre en compte tout un tas de paramètres humains, de paramètres de vulnérabilité et tout. Je suis à l’intersection de plein de communautés : celle de Belleville, la communauté queer, la communauté trans, la communauté quaker… Autant de communautés qui se pollinisent et qui se rhyzoment. Et je vois bien que si ça marche, c’est parce qu’on est toujours sur de petites échelles.

Est-ce que c’est parce que la ville est le lieu par excellence de ces circulations qu’elle apparaît autant dans vos romans ?

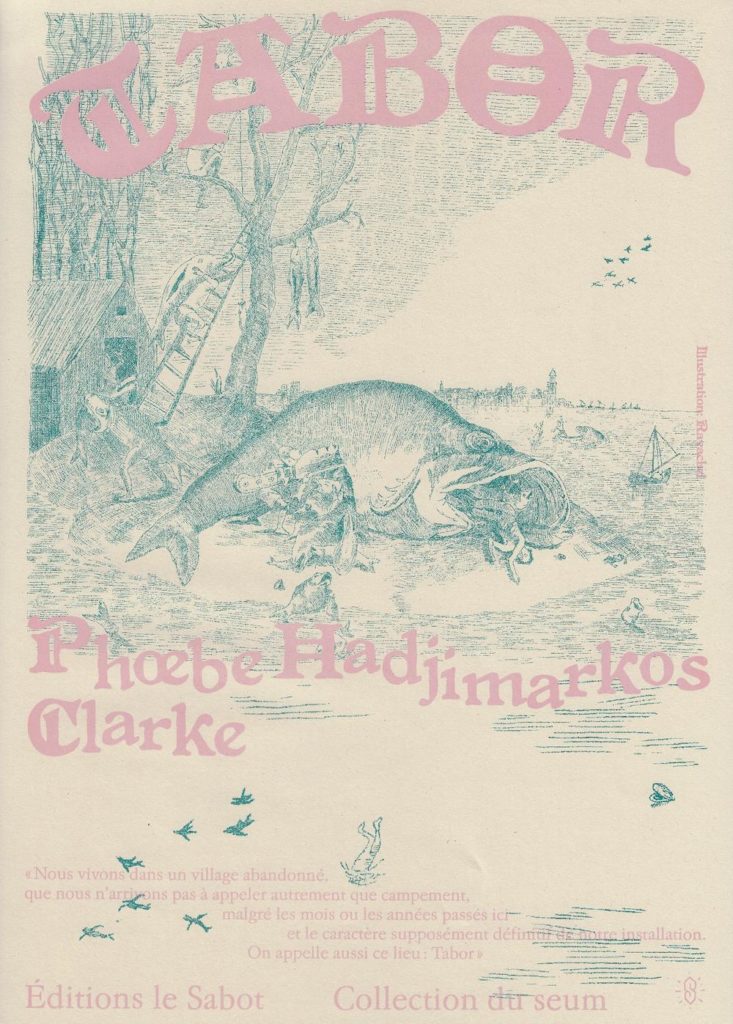

Je serais bien incapable de répondre à cette question parce que j’essaie de ne pas utiliser de position essentialisante. Mais ça correspond en tous cas à ma réalité. Je suis une créature urbaine. Je pourrais pas te dire que c’est par essence, c’est juste quelque chose que moi je vois activé. J’avais une discussion il n’y a pas longtemps avec une autrice qui s’appelle Phoebe Hadjimarkos Clarke, qui a écrit un très beau bouquin qui s’appelle Tabor (éditions du Sabot) et qui fait la même chose que Melmoth, sauf qu’elle, elle a pris le parti de la campagne. Les deux bouquins sont en résonance l’un avec l’autre, c’est hallucinant, mais ce que j’ai lu dans Tabor ce sont des choses que je ne pouvais pas explorer parce que globalement j’en sais rien. Mon expérience vécue est celle de la ville et c’est ce qu’on retrouve dans mes livres.

Dans cette expérience vécue, le bâti a une place prépondérante. Comment vient-il nourrir votre imaginaire? Dans Melmoth Furieux, il est beaucoup question d’un bâtiment assez fou, à la façade riche en symboles. Dans Sous la colline, vous écrivez que “Le Corbu est un rébus”. Pour vous, les bâtiments sont des énigmes à décrypter ?

Ouais, grave. C’est marrant que tu sois allé chercher le 33 (rue) des Envierges… Il m’a frappée à un moment où j’étais complètement quée-blo dans mon bouquin. C’est en arrivant à Belleville que quelqu’un m’a pointé le bâtiment en me disant “Tu as vu ce qu’il y a sur le bâtiment là?”. Et il y a cette ferronnerie de Mickey Mouse complètement surréaliste et puis le numéro 33 quoi, le club 33 [l’expression désigne une série de clubs privés occultes présents dans chacun des parcs Disney, ndlr] ! Je me suis dit “c’est pas possible, c’est Dieu qui me met quelque chose sous les yeux là qu’il faut que je regarde absolument”.

« Je rentre dans le club enfouraillé comme Léon, envoyez le Dom Pérignon ! »

Il fait nuit tôt. Je chope une 8:7 à l’épicerie upis je retrouve mon muret. 33 rue Chantal Akerman : rien ne bouge. La façade est une géométrie de carreaux blancs, de stries jaunes, la moitié supérieure en mosaïque de bris triangulaires. Le bâtiment d’origine date de 1926. Selon le cadastre, la façade a été refaite en 85, détruisant la mezzanine pour construire l’étage et l’oriel, cette grande vitre fermée dont les fenêtres ne s’ouvrent jamais. Une lumière filtre derrière la ferronnerie illuminant ses lignes creuses. La Souris m’invite. Moqueuse. Tu me cherches. Tu m’as trouvée.

Extrait de Melmoth Furieux.

Bref, oui, totalement, je suis une très grande fan d’architecture. J’ai fait histoire de l’art et j’ai beaucoup travaillé sur l’Antiquité, notamment sur la construction architecturale des oracles grecs et égyptiens. Les bâtiments sont des corps sociaux extérieurs : à quoi ressemble ton corps quand il se montre à l’autre depuis la rue ? C’est toute la question et c’est passionnant d’envisager les bâtiments comme des mystères.

Mon roman “Eliott du Néant”, par exemple, se passe dans une école, y’a des recoins partout, c’est compliqué, puis dans un champ de lave, y’a des recoins partout, c’est compliqué, et puis dans les recoins du champ de lave, y’a des château féériques, qui sont eux mêmes très compliqués, qu’on n’arrive pas à attraper avec nos moyens cognitifs.

Le Gris n’avait pas choisi l’emplacement du Corbu pour rien. Malgré le fait que la narration officielle fasse état d’un changement successif de trois positions pour ériger l’Unité d’Habitation, c’était bien ici, et nulle part ailleurs, que Le Gris voulait asseoir son règne de béton. Ici, précisément, que les griffes du Corbu s’étaient enfoncées, enserrant la beauté, sarcophage. Le Gris avait construit Le Corbu ici pour établir la tout-puissance du Modulor sur un lieu de culte ancien. Un lieu de culte féminin, forcément féminin. C’était le désir du Gris, passer en travers du dernier mystère qui se refusait à lui : celui de la femme.

Extrait de Sous la Colline.

Le Corbusier entouré de symboles (source)

Un film que j’adore, c’est Fenêtre sur Cour d’Alfred Hitchcock. Pour le tourner, il a entièrement recréé une cour new yorkaise de Greenwich Village dans un studio. Ce qui est très beau, c’est de voir que cette cour existe : j’y suis allée, elle a été modelée d’après une cour de Greenwich Village qui existe réellement. C’est la même… et pas vraiment. C’est à dire qu’elle est brisée à des endroits, y’a des murets là où il y en a pas dans le film, etc.

Hitchcock pendant le tournage de Fenêtre sur Cour (1954)

J’ai toujours trouvé que ce rapport entre l’imaginaire d’un endroit et le lieu réel est fascinant. J’ai beaucoup fait démarrer mes livres depuis ces choses là. Montréal c’est un personnage à part entière de Toxoplasma, Melmoth est un livre sur Belleville… D’ailleurs une de mes grandes fiertés dans la vie c’est que Melmoth Furieux fasse partie des rayonnages du “Jargon Libre” à Paris, qui est une bibliothèque anarchiste autogérée, et qu’il ait été mis dans le rayonnage “Paris” plutôt qu’avec de la fiction par exemple. Pour moi, ça a été un très grand honneur.

L’escalier de la rue Vilin à Paris, 1977

Ce qui m’intéresse, c’est ce que dit la ville de nous à travers ses différentes couches. Pour moi, il y a toujours ce dialogue entre notre intimité et notre corps, entre notre corps et notre vêtement, entre le vêtement et le lieu qu’il habite, entre le lieu qu’il habite et la ville qui le contient… Et finalement, tout ça, ce ne sont que des strates… je dirais des strates d’intimité, déployées dans l’espace et dans le temps.

Détails de la Cité Radieuse (source)

Nikki erre dans le quartier à la recherche d’un nouveau signe sur les murs. Rien. Des brigades anti-graffitis sont passées, il reste des traces blanches là où la couleur habillait la résidence humaine, où les territoires se formaient. Tout va changer, recommencer, nouvelle configuration, à quelques blocs près. La main invisible du peuple qui formate un espace quadrillé, traçant des frontières là où il n’y a que du vide. Elle pense à Kim, soudain, à sa vie sur ce qu’elle appelle la Grille – cet espace de lignes de téléphone, de satellites privés, d’ordinateurs personnels qui a remplacé l’ancienne carte du Net. Est-ce qu’il y a superposition des deux univers ? Peut-on passer de l’un à l’autre sans s’en rendre compte ?

Extrait de Toxoplasma.

Jusqu’à la Grille de Toxoplasma ?

Mais totalement. La Grille, c’est un rendu complètement abstrait de ça. Piet Mondrian a écrit un texte qui m’a beaucoup frappée : Réalité naturelle et réalité abstraite. Il dit en gros “est-ce que l’abstraction ce n’est pas être capable de voir l’architecture invisible des espaces entre ?” Et en fait, raisonner “l’espace entre”, les rues, l’espace entre le bâtiment et le corps, entre le corps et l’intime, entre la ville et les bâtiments, c’est ça… La Grille, ce qu’elle fait, c’est qu’elle montre le déplacements d’information entre des bases de données différentes et en matérialisant ces systèmes là, elle crée une nouvelle carte, qui est une carte entre.

Et est-ce que c’est dans ces espaces entre, dans ces anfractuosités abstraites, que naissent les mythes, les histoires, la fiction ?

Peut-être. Je travaille dans les interstices parce que c’est là que je peux donner ma vision de l’invisible. Dans tout ce que je fais, je pense d’où je sens. Est-ce que ce sont les mythes qui viennent des interstices ? Je ne sais pas. On a plein d’idées sur les mythes, comme quoi c’étaient des rois qui sont devenus des dieux, comme quoi c’était des mouvements naturels qui sont devenus des allégories, il y a des gens qui y croient littéralement, ce qui est un peu mon cas… Je serai vraiment très déçue de vivre dans un monde où les Gorgones n’existent pas.

Une architecture toute en colonnes dans La Gorgone (1964)

J’aime bien l’idée qu’on a perdu de la magie progressivement parce qu’on a perdu un rapport au monde un peu naïf. C’est peut être vu aujourd’hui comme de la barbarie, comme une régression, alors qu’il y a une vraie richesse à ça. En fait, ça s’appelle l’enfance. L’enfance du monde est aussi intéressante que l’enfance des humains. Pourquoi, de la même manière qu’on regarde l’enfance des humains avec bienveillance, on ne regarde par l’enfance du monde avec la même bienveillance ?

Cours de gym sur le toit de la Cité radieuse ou rituel païen pour désenvoûter le béton ? © Louis SCIARLI (1952)

Elle ouvre la porte métallique de la déchetterie, rouillée. Elles accèdent ensemble au petit espace. Elle allume la torche de son téléphone portable. […] Elle lui montre le plafond de la pièce éclairée. Des graffitis, partout. Des ronds, des carrés surréalistes, des couleurs passées. […] Colline avance sous les dessins, les détaille un par un. Il y a des bites et des noms étranges, des figures anthropomorphiques, morphées, hyper sexuées. Des phrases à moitié digérées, en arabe et en français, des opérations mathématiques. C’est une véritable grotte Cosquer.

Extrait de Sous la Colline.

Le Belvédère de Belleville, temple de processions urbaines

J’ai pas envie de te dire que c’est les mythes qui viennent des interstices mais que c’est la poésie qui vient des interstices. Et que les mythes sont probablement un peu de la poésie, c’est de la poésie qui a pris forme à un moment donné pour affronter le réel. Parce que la capacité de l’humain à produire du sens à partir de pas grand chose, c’est un peu sa spécificité. Et la poésie c’est la célébration lyrique de ça.

Dans Melmoth Furieux, on a l’impression qu’il est question de régler son compte à ce qu’on a pu nous vendre en tant qu’enfant, en l’occurrence Disneyland. Est-ce que la ville doit être ré-enfantée, réenchantée, pour que les enfants y soient heureux ?

Ah oui, non, mais là, c’est plus du réenchantement qu’il faut ! Il faut déjà bannir les bagnoles, éclater les bagnoles des centres-villes : une fois qu’on aura fait ça, on pourra commencer à essayer de voir si l’humain est capable d’occuper ses rues correctement. Ensuite, l’humain, c’est aussi des femmes : les villes ont été bâties pour les hommes et c’est important aussi de se poser cette question là. Il n’y a pas que les hommes. Et après, les enfants, ben ils sont entre tout ça.

Gamins de Belleville – ©Yvap 1970 (source)

D’une manière opaque, je dirais que oui, la ville elle est faite pour eux car finalement ils arrivent à trouver leur liberté dans ce maximum de contraintes, dans des endroits bouchés. Et, quelque part, c’est un terrain de jeu d’explorer comme ça, dans une sorte d’urbex du quotidien, un territoire à ce point bouché à toute tentative de magie. Quand j’ai commencé à sérieusement m’intéresser à la magie, disons à rendre la réalité bien plus intéressante que ce qu’elle n’est, je n’étais pas dans un sous-bois… Non, j’étais dans le jardin pourri en bas de l’immeuble où il y avait à un moment donné un petit sentier qui passait derrière le grillage et après ce sentier, un bosquet sous lequel on pouvait ramper, et je disais que c’était la Forêt du Manioc parce qu’à l’époque je croyais que le manioc c’était des créatures, et puis un jour j’y ai trouvé un pistolet en plastique… Et c’était la folie quoi. Donc, est-ce qu’on a besoin de faire en sorte que les enfants profitent de la ville ? Quand on fait des jardins d’enfants, on fait des cages…

Encore le toit de la Cité Radieuse… 1959 via Mémoire2Ville

Non, je pense que ce qu’il faut c’est la sécuriser. Et pour la sécuriser, il n’y a pas 36 solutions, il faut arrêter les putains de bagnoles. La rue aujourd’hui c’est des bagnoles et des pubs. Déjà on se débarrasse de ça et après on pourra laisser les villes respirer et laisser les humains s’en emparer et en faire ce qu’ils veulent.