Et si les blockbusters cinématographiques permettaient de mieux comprendre la « panne d’imaginaires » dont est aujourd’hui victime la prospective urbaine ? L’analogie peut paraître capillotractée, et pourtant : on observe de réelles similarités entre la construction quasi uniforme des films d’aventures épiques, et la pauvreté des utopies qui tentent de s’accaparer la ville depuis un siècle. Explications de texte – avec le précieux concours de Frodo, Neo et Chihiro.

Un héros pas très discret

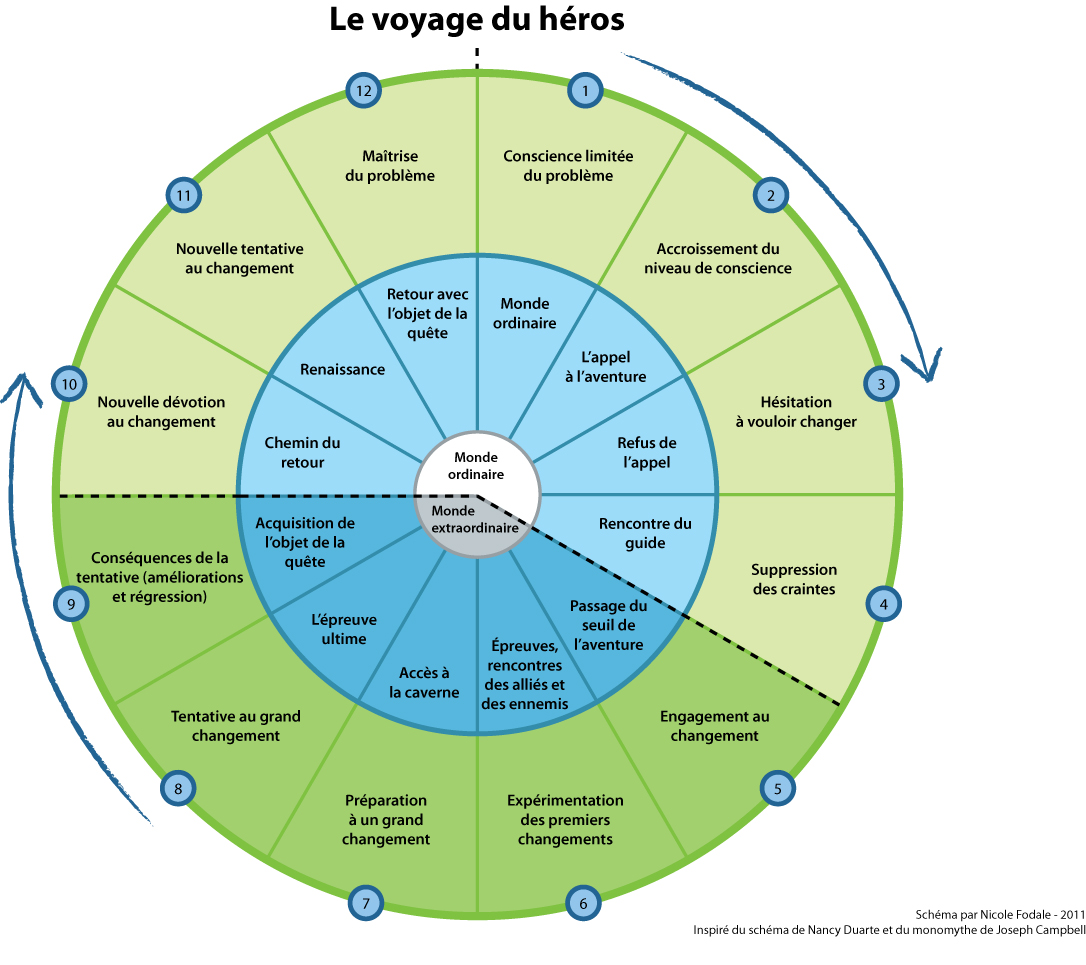

Revenons d’abord sur le concept-clé de notre analogie. Les cinéphiles connaissent très certainement le principe du « monomythe » décrit par Joseph Campbell dans son ouvrage fondateur, « Le héros aux mille-et-un visage« . Pour résumer, Campbell y décrypte les principaux mythes de l’Histoire pour en extraire la substantifique moelle :

Selon la théorie de Campbell, les principaux mythes présents à travers la monde, et qui ont survécu à des milliers d’années, partagent la même structure fondamentale, qu’il nomme monomythe. Dans l’introduction du Héros aux mille et un visages, il résume le monomythe en une citation devenue célèbre:

« Un héros s’aventure à quitter le monde du quotidien pour un territoire aux prodiges surnaturels : il y rencontre des forces fabuleuses et y remporte une victoire décisive. Le héros revient de cette mystérieuse aventure avec la faculté de conférer des pouvoirs à ses proches. »

Cette théorie, publiée en 1949, connaît un écho croissant depuis plusieurs décennies, notamment suite au succès de Star Wars, Georges Lucas ayant admis s’être considérablement nourri de cet ouvrage pour construire l’intrigue de ses films. On « retrouve » d’ailleurs cette structure dans de très nombreuses œuvres de la pop-culture contemporaine telles que Matrix, Harry Potter, Le Seigneur des Anneaux, Aladdin, Le Voyage de Chihiro, etc. :

Mais comment tout cela nous ramène à la ville ? Comme le dit Olivier Claurouin dans la vidéo, l’une des conséquences principales de cette structuration quasi-parfaite est qu’on la retrouve à peu près partout (du moins, qu’on la repère partout…). En ce sens, le monomythe est devenu monomanie, au point que les réalisateurs finissent par recycler ce modèle sans une once de créativité.

La blockbusterisation de l’utopie urbaine

Or, c’est précisément ce que l’on observe aujourd’hui à l’échelle de la ville, et plus précisément de ses récurrentes utopies. Bien que variant toujours dans la forme, celles-ci partagent toujours une structure commune, qui se ressent dans les discours et les communications sensés « vendre » tel ou tel projet, aux élus, aux entreprises ou aux citadins.

Prenons, au hasard, la figure de la ville intelligente. On peut ainsi déceler, dans la manière dont elle est promue et valorisée, certaines récurrences assez grossières consistant à montrer que tel projet « smart » est nécessaire pour faire passer la ville vers cet « autre monde » du numérique, forcément extraordinaire et vertueux, et qui seul permettra à l’écosystème urbain se doter « super-pouvoirs ». Or, c’est oublier que la ville n’a pas attendu le numérique pour fonctionner – plus ou moins bien, certes, mais pour fonctionner quand même, et ce vingt siècles durant.

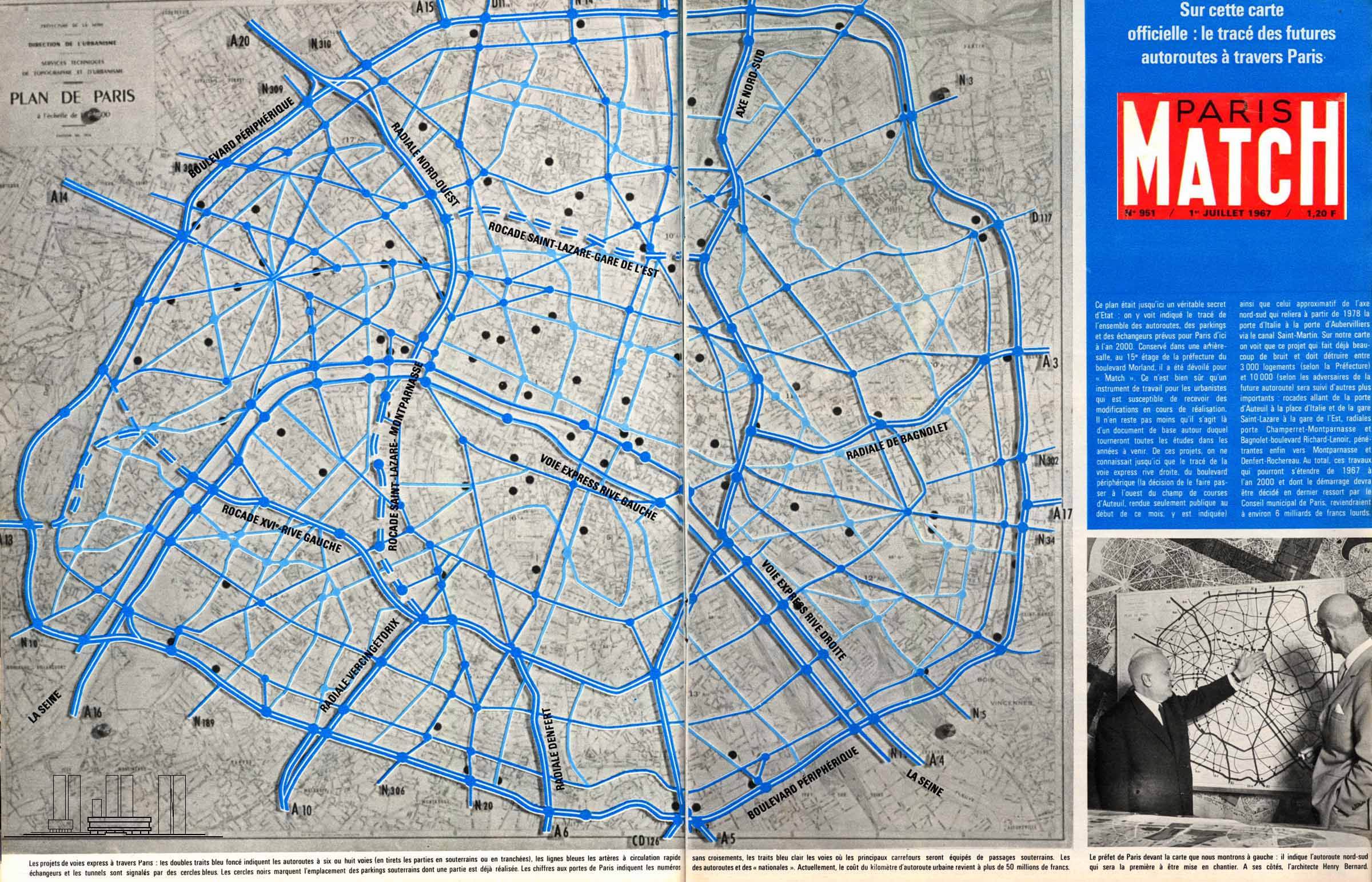

On retrouve étrangement les mêmes types de discours dans les grandes utopies des décennies précédentes, qu’il s’agisse de la « verticalité » au début du XXe (les gratte-ciels comme seul horizon possible à la croissance urbaine) ou du système tout-automobile, qui a survécu jusqu’aux années 1980-90. Dieu sait qu’on s’en mord aujourd’hui les doigts, de s’être laissés embarquer dans ces promesses de modernité souvent vendeuses sur le papier, mais bien tristes en réalité. Fort heureusement, on a toutefois réussi à échapper à certaines errances dramatiques, telles que ces horribles autoroutes parisiennes (via Adrien Saumier) :

A l’instar du monomythe de Joseph Campbell, la ville subit donc depuis des décennies ce type de chimères qui l’embarquent vers des horizons jamais franchement très réjouissants. C’est ici le terme de « mythe » qui s’avère essentiel. Car la ville numérique, pour reprendre l’exemple précédent, est une réalité somme toute assez banale – qu’il convient en priorité de « banaliser », au lieu d’en faire tout un foin. Dans cette perspective (à rapprocher de nos « utopies pudiques« , c’est-à-dire de représentations futuristiques plus pragmatiques et plus humbles), nul besoin de la représenter comme un passage obligé vers des lendemains qui chantent.

Le réel en prise avec la fiction

Il est en effet dommage que ces horizons nous soient vendus comme pleins de promesses, là où il serait préférable d’en montrer la concrétude et la simplicité, le côté palpable et « quotidien » (cf. le « retour de force » de la ville intelligente), afin d’être plus facilement appréhendés par les citadins. Sauf que les utopies blockbusterisées promettent précisément l’inverse : en présentant la ville de manière excessivement binaire (un « aujourd’hui » terne et limité, un « demain » enchanteur et vertueux), les promoteurs en question contribuent à flouer le citadin qui n’a rien demandé, et à biaiser ses représentations du futur.

Les douze étapes constitutives du « monomythe » et les frontières entre deux mondes distincts : l’ordinaire et l’extraordinaire.

C’est précisément pour cela que nous plaidons en faveur d’outils plus « terre-à-terre », tels que le design fiction (ou son homologue corrosif, le « design friction« ). Pour rappel, le design fiction consiste à représenter les objets de demain de manière réaliste et finalement assez basique, par exemple sous forme de court-métrage, afin de limiter les fantasmes et les chimères à l’égard du futur. Une manière comme une autre de faciliter la transition entre un monde ordinaire et un autre, tout aussi ordinaire en réalité.

Si l’on reprend la métaphore cinématographique, notre vision de la ville numérique n’est ni celle proposée par les blockbusters d’IBM, Cisco et cie, ni celle d’un cinéma d’auteur renfermé sur le même et qui en viendrait à nier ces réalités futuristes. Ce serait un film sans prétention, sinon celle de faire comprendre le changement, en sortant des schémas binaires et des monomythes par trop monolithiques. On relira d’ailleurs cette tribune de l’écrivain italien Valerio Evangelisti, La science-fiction en prise avec le monde réel :

Avec la métaphore, la science-fiction a su percevoir, mieux que toute autre forme de narration, les tendances évolutives (ou régressives) du capitalisme contemporain. Cela lui a souvent permis de dépasser les limites habituelles de la littérature et de se répandre dans les mœurs, les comportements, les façons de parler ordinaires, dans la vie quotidienne, en un mot.

[…] On a l’impression que le fantastique, et tout particulièrement la science-fiction, est le seul moyen du point de vue littéraire de décrire de façon adéquate le monde actuel. Parce que c’est un monde où l’imaginaire a pris une importance exceptionnelle.

Les promoteurs de la ville intelligente, et des autres utopies urbaines qui naîtront dans les prochaines années, auraient tout à gagner de s’en inspirer.

Ce qu’il y a de bien avec la SF ou la fantasy est qu’on a souvent la motivation qui a poussé à la construction de la ville.

Dans les blockbusters, on tombe souvent sur des métaphores de grande ville à la New York où tout se ressemble et au final a peu de sens. C’est dans la ville que tout se passe et en fin de compte la ville est reléguée au second plan.

C’est cet aspect (pourquoi je construis une ville, pourquoi se lance t on dans la ville intelligente) que je trouve le plus intéressant. Et je pense qu’au delà de tous les moyens techniques c’est pour recréer du lien humain et remettre l’homme dans la « nature » (son environnement).