Cela fait quelques temps que nous suivons les travaux de Bounthavy Suvilay, à travers nos lectures vidéoludicophiles… C’est en effet en tant que rédactrice en chef du (regretté) IG Magazine que nous avions repéré sa plume aiguisée, avant de poursuivre la découverte du personnage sur son blog Futilités, dont les thématiques dépassent le seul jeu vidéo pour explorer d’autres cultures populaires. La richesse de ses billets et la qualité de ses analyses nous ont logiquement poussés à sauter le pas de l’interview, et d’explorer les représentations les plus saillantes de l’espace urbain – qu’il soit animé, pixelisé, ou griffonné en noir & blanc.

La ville est-un élément récurrent dans de nombreux jeux vidéo. Avez-vous des exemples de décors urbains particulièrement notables ? Quelle place occupent ces représentations dans les œuvres qui les accueillent ?

Il me semble qu’il faut distinguer les différents médias car la fonction de la représentation de la ville dépend vraiment du support. Ainsi dans le jeu vidéo, la ville n’est bien souvent qu’un prétexte, un décor relativement convenu dans lequel évoluent les personnages. Cet effet d’accessoire décoratif est accentué dans le cas des jeux vidéo d’horreur : certains lieux iconiques reviennent de manière très conventionnelle car ils font parti du répertoire traditionnel de l’horreur tel qu’on peut le voir dans les romans, les films ou les séries. Aucune surprise lorsque l’on traverse un cimetière ou un hôpital. La ville se réduit le plus souvent à une suite de « lieux communs » et le talent des développeurs réside dans le fait de créer de la surprise dans un type de jeu très convenu. Même dans un GTA, la ville n’a rien de véritablement innovante ou surprenante. Elle résulte d’un amalgame entre les villes américaines réelles et les visions fantasmées que l’on peut avoir de celles-ci à travers les filtres des films et séries télévisées.

Bien sûr, le joueur peut éprouver du plaisir à parcourir cette ville, à déambuler à travers ses rues virtuelles pour y découvrir de nouvelle activité. Dans le cas de la série de jeux Yakuza, les joueurs occidentaux peuvent sans doute éprouver un plaisir supplémentaire lié à l’exotisme des lieux. Mais il me semble que la ville des jeux vidéo n’offre généralement rien de nouveau dans le sens où il n’y a pas d’innovation urbaine, et c’est parfaitement normal car le décor ne peut être prédominant par rapport au gameplay. Certains lieux peuvent faire sens dans le cadre d’un jeu ou d’une licence, certains décors sont mieux réalisés que d’autres et marquent plus l’imaginaire collectif. Mais il n’y a fondamentalement rien de nouveau dans les villes des jeux vidéo car c’est un média qui a tendance à agglomérer les représentations déjà existantes dans d’autres domaines (cinéma, séries, roman, BD…).

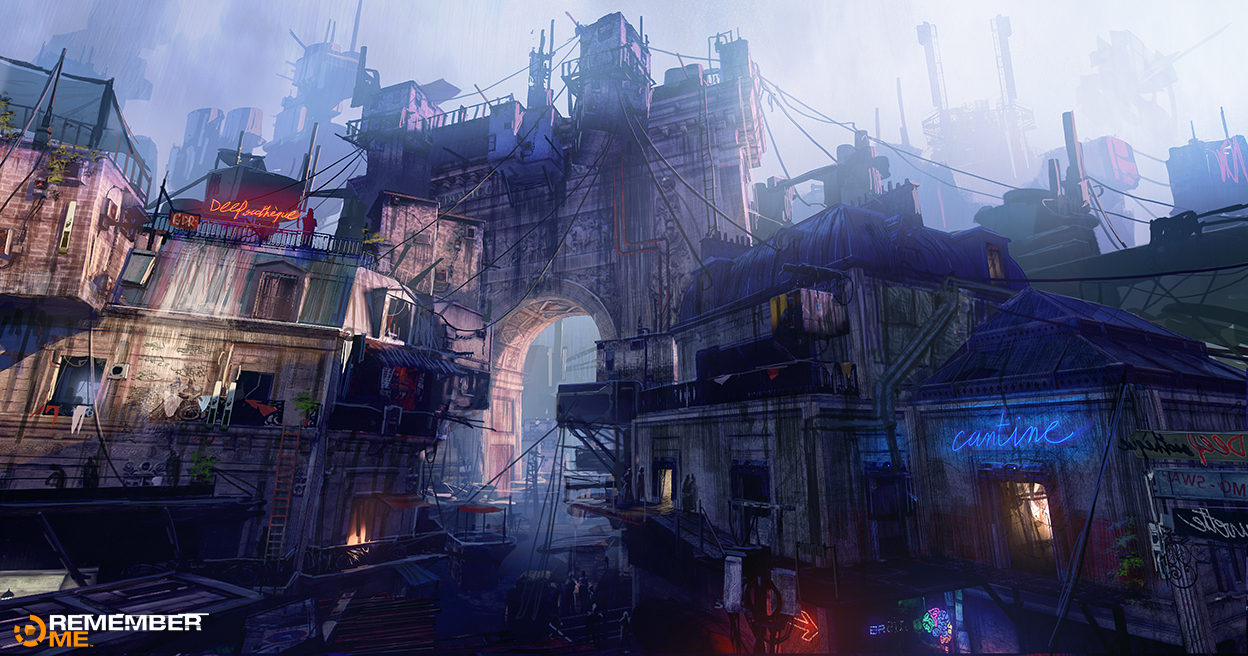

Remember Me (2013)

Prenons le cas de Remember Me : le Paris du futur est un patchwork entre les bâtiments haussmanniens et des structures plus modernes en métal, verre et béton qui viennent s’adjoindre à l’existant [sur le sujet, lire notre interview d’Aleksi Briclot, directeur artistique du jeu]. Ce mélange était déjà visible dans la ville futuriste de Blade Runner (1982), inspirée par Hong-Kong et Tokyo. Dans le jeu, les personnages les plus aisés vivent dans les lieux les plus hauts, loin du sol et sous-sol où réside la lie de la société. Là encore rien de vraiment nouveau puisque cette correspondance entre strates sociales et élévations des bâtiments existait déjà dans le Metropolis de Fritz Lang (1927). Les artworks du jeu sont magnifiques et le travail des directeurs admirables. Néanmoins, il n’y a rien de vraiment neuf sous le soleil car la finalité du jeu vidéo n’est pas de faire de l’innovation en matière d’urbanisme mais de refléter au mieux une réalité fantasmée pour que le joueur y croit et s’immerge en jeu.

Est-ce aussi le cas dans les autres médiums que vous décryptez, notamment les mangas ou l’animation ?

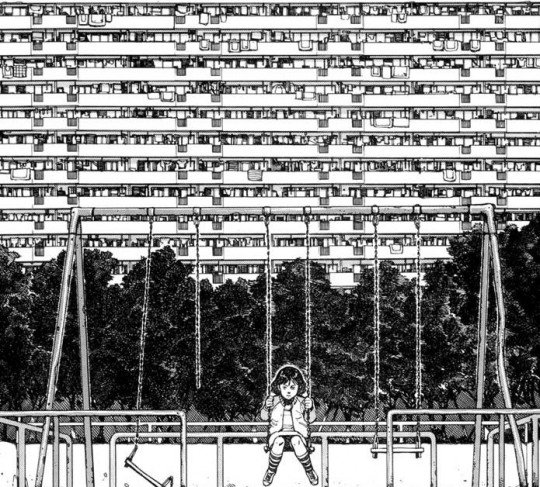

Dans les mangas, j’ai l’impression que la ville sert également de décor et ses éléments correspondent à ce que Roland Barthes nommait les « effets de réel » : il s’agit avant tout de donner l’illusion de réalité, d’où ces décors photo-réalistes s’opposant aux traits bien plus stylisés des personnages. Par exemple, Dōmu (1980) permet à Katsuhiro Otomo de réinjecter du fantastique dans les mornes barres d’immeubles qui servent d’ancrage dans le réel, élément indispensable pour que le doute s’installe dans la tête du lecteur.

Dōmu (1980)

Rappels du quotidien, les éléments urbains ne sont finalement intéressants que pour le public occidental qui y voit des éléments « exotiques » ne correspondant à son quotidien mais à celui si proche et si loin des citadins japonais. Bien sûr, on peut citer des exceptions comme L’Homme qui marche de Jirô Taniguchi (1992). La déambulation du personnage dans la ville lui permet de se reconnecter avec soi et de découvrir la beauté du quotidien. Mais c’est une exception.

Penchons-nous plus spécifiquement sur les figures de villes “futuristes”. Là encore, y a-t-il des exemples qui vous ont marqué ? Avez-vous observé une évolution dans la représentation de ces territoires ?

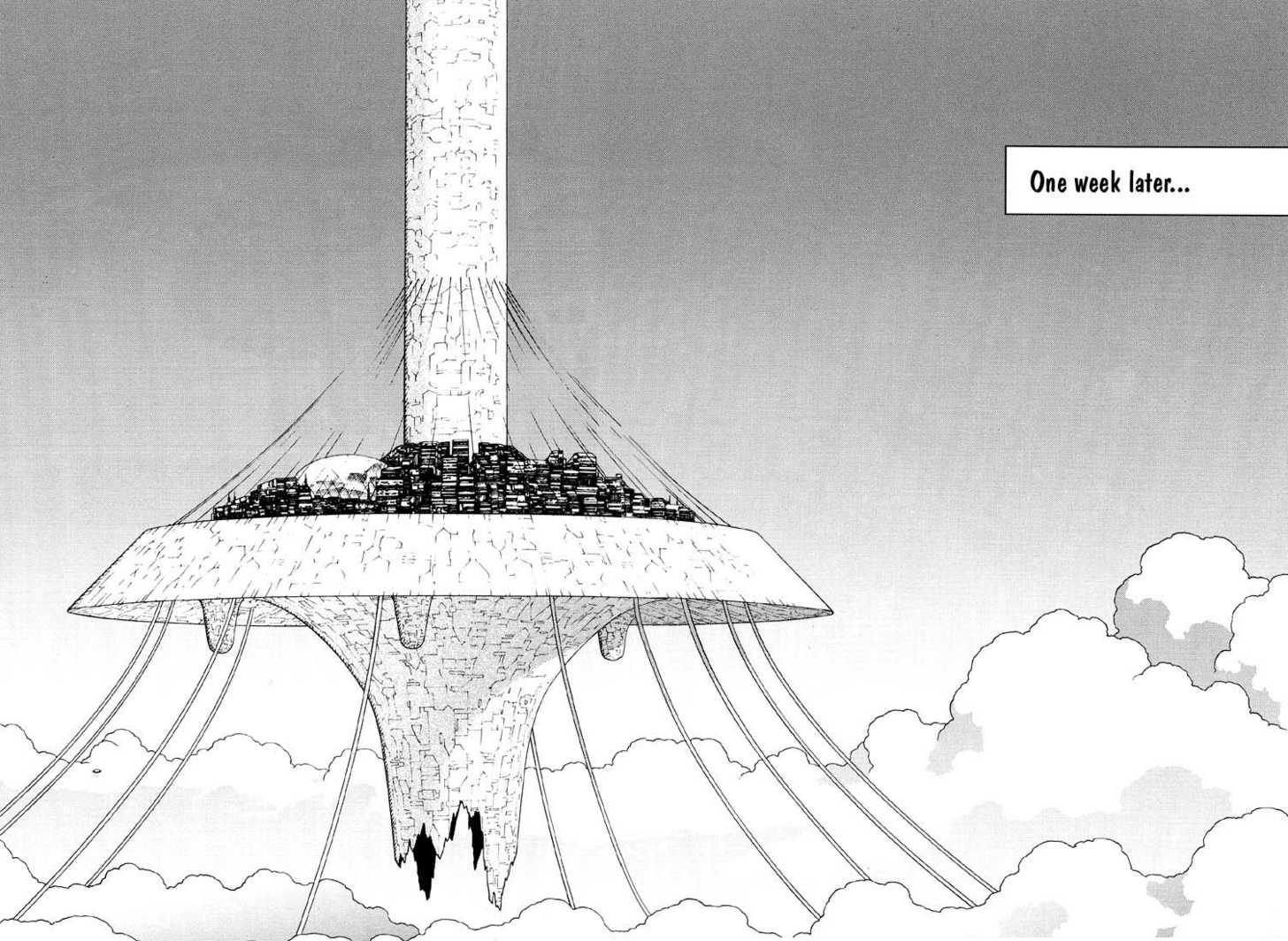

Je n’ai jamais spécifiquement étudié la question du lieu dans les jeux vidéo, les anime ou les mangas, mais certains de mes articles évoquaient des espaces iconiques. Dans les mangas de Yukito Kishiro, Gunnm (1990-1995) et sa suite Gunnm Last Order (2000-2014), l’évolution de l’héroïne correspond à trois espaces distincts, coïncidant avec des stades différents de l’humanité augmentée. Ce manga développe une dystopie dans laquelle sont explorées presque toutes les possibilités d’hybridation entre l’homme et la machine, et parmi celles-ci, les nanotechnologies sont évoquées comme un moyen de mêler intimement l’humain à l’artificiel.

Les trois espaces traversés par l’héroïne possèdent un système de valeur spécifique défini par leur degré de maîtrise technologique. Sur Terre, il ne reste que les déchets et les humains plus ou moins cybernétisés selon leur fortune. Surplombant ce territoire post-apocalyptique, Zalem flotte dans les airs et symbolise à la fois la richesse et l’amélioration des conditions humaines par le biais de la technologie [sur le sujet, lire notre billet sur les utopies du dépotoir]

Cette représentation du monde comme bidonville avec une ville fermée, sorte de gated community aérienne, me semble finalement la plus réaliste qui soit. Le rapport de l’ONU de 2010 sur l’état des villes mondiales rappelle que 32% des habitants de pays en développement vivent dans des bidonvilles. Ce chiffre est accru en Afrique où la moitié de la population urbaine du continent vit sous le seuil de pauvreté, et 60 % habitent un bidonville. Ajoutez à cela les gated communities qui jouxtent souvent les bidonvilles dans des villes comme Buenos Aires, et vous avez la représentation clivée de Kishiro.

Une vue de Zalem, figure emblématique de la ville v(i)olante

Mais dans le manga, le paradis qu’est Zalem est en réalité un univers vidé de tout sens car les habitants y sont dépourvus de ce qui fait les humains des êtres sensibles. Conditionnés et fortement augmentés, ils ne sont que des ombres. Plus encore, Zalem n’est que la base d’une ville située bien plus haut dans l’espace, Jeru. Dans celle-ci vivent des humains augmentés par le biais des nanotechnologies.

J’ai essayé d’analyser la trajectoire de l’héroïne dans un article intitulé « Quelques représentations de la nanotechnologie dans le manga« . Plus les humains sont éloignés de la terre ferme, plus ils sont augmentés et leur système de valeur éloigné du nôtre. L’élévation de la ville correspond à une disparition des corps organiques et mortels mais ne elle ne s’accompagne pas d’une élévation intellectuelle ou morale. On retrouve ici une variante de l’élévation sociale et hauteur des bâtiments vus dans Metropolis.

Il me semble malgré tout que la représentation de la ville dans l’œuvre de Yukito Kishiro est bien plus intéressante que celle de Katsuhiro Otomo ou Masamune Shirow (Ghost in the Shell, mentionné dans l’article). Dans Akira, d’Otomo, on retrouve finalement le thème traditionnel de la mégalopole post-apocalyptique. La seule différence avec les œuvres précédentes réside dans l’extrême maitrise avec laquelle Otomo met en scène les buildings et les bas fonds servant de décors à la fiction. Il prend visiblement un immense plaisir à détruire ces constructions de béton et en tant que lecteurs, j’estime que nous avons également beaucoup de plaisir à contempler la destruction des bâtiments symboles de richesse, de puissance et d’égo des classes dirigeantes.

Ghost in the Shell, le film (1995)

Dans le cas de Shirow, la ville est un laboratoire mais là encore rien de particulièrement innovant. Plus encore, je trouve que les représentations de la ville dans les deux films Ghost in the shell, réalisés par Mamoru Oshii en 1995 et 2004, sont assez décevantes. Si l’on met de côté l’effet « whaouh » lié à la maîtrise technique et esthétique, la ville dans Ghost in the Shell ne présente rien de nouveau par rapport à celle qui apparaissait dans Blade Runner. Désolée d’insister là dessus, mais je pense vraiment que Ridley Scott et son équipe sont plus visionnaires que la plupart des artistes actuels.

En dehors de ces villes somme toutes assez « réalistes », les manga et les anime proposent des villes plus exotiques car elles appartiennent à des mondes non-humains ou fantastiques. On y retrouve alors des mélanges steampunk, des croisements entre des architectures médiévales et des machines modernes. Mais ces villes ne sont pas vraiment détaillées et servent avant tout de décor « exotique » permettant aux lecteurs/spectateurs de s’évader du quotidien.

Dans un excellent billet sur l’essor des smart cities dans l’univers vidéoludique, vous dressez un panorama des liens qui se tissent entre les acteurs de la ville et du jeu vidéo. Comment expliquez-vous ce rapprochement ?

Comme je l’ai dit précédemment, le décor dans le jeu vidéo, les mangas et animes sert avant tout de support, et il se doit d’être suffisamment réaliste pour que se crée l’« effet de réel ». Une fois ces éléments de vraisemblance posés, le lecteur/spectateur/joueur peut « croire » à la fiction ou, comme le disent les anglophones, il adhère volontairement au suspension of disbelief (la suspension consentie de l’incrédulité). Du coup, il faut que les graphismes soient les plus photo-réalistes possibles afin de mieux ancrer ces éléments dans le réel. Dans le cas du BTP, le photo-réalisme des maquettes et images sert surtout à vendre le projet auprès des décideurs et le faire accepter au public. Comme aucun de ces groupes n’est habitué à lire de vrais plans d’architectes, les images 3D photo-réalistes sont plus simples à comprendre.

Dans le BTP, comme dans le divertissement, les graphismes tendent ainsi au photo-réalisme pour des raisons différentes. Mais cela permet aux sociétés informatiques créatrices de logiciel de vendre ses solutions graphiques sur deux marchés différents. Par ailleurs, la domotique et la gestion des ressources urbaines via l’informatique se développent et ces domaines ont besoin de créer une interface simple pour les utilisateurs, interface dont l’ergonomie peut se rapprocher de celle du jeu vidéo. Nous ne sommes qu’aux prémisses de la maison connectée et la ville intelligente, donc il y aura sans doute de plus en plus d’interactions entre divertissement et BTP par le biais des graphistes et ergonomes travaillant sur des supports informatisés – que ce soit le jeu vidéo, la création de bâtiment via le BIM (Building Information Modeling, ou modélisation des données du bâtiment en français), ou la gestion des ressources urbaines.

Percevez-vous des freins ou des ouvertures particulières, dans l’industrie vidéoludique, pour un approfondissement de tels liens professionnels avec d’autres secteurs comme le BTP ?

Le principal frein à cette expansion du tout-informatique est bien sûr l’humain. Dans le cas du BIM, les sociétés du BTP sont assez récalcitrantes car cela implique la formation du personnel en interne et de toutes les équipes chez les prestataires. Donc, le coût est extrêmement élevé. Le milieu du BTP se caractérise par une succession de filiales et de structures en cascade où le pouvoir décisionnel est souvent dilué. La sous-traitance y est extrêmement importante ce qui limite donc le déploiement du BIM. Pourquoi donner le marché à une entreprise sous-traitante utilisant la même solution informatique alors que jusqu’à présent, ce sont les prix et les relations de confiance qui ont primé ?

Neon Genesis Evangelion (1995)

Accessoirement, le BIM peut donner l’impression de mécaniser les processus et de réduire les opérateurs humains à des éléments interchangeables, ce qui n’est jamais très valorisant. On y voit une façon de déshumaniser le travail, de lui enlever de la valeur. En revanche, les entreprises du BTP n’ont rien contre les représentations 3D avec des graphismes photo-réalistes pour vendre leur projet quitte à ce que la ville réelle n’ait que peu de rapport avec les représentations virtuelles. C’est dans ce domaine que les infographistes du jeu vidéo peuvent se recycler s’ils le souhaitent. Il me semble que ce sont avant tout les métiers liés au graphisme qui peuvent bénéficier de ces liens entre divertissement et BTP. Les artistes 3D et les personnes travaillant sur les interfaces pourront sans doute travailler sur les deux marchés d’emploi. Mais je doute qu’un urbaniste puisse vraiment travailler durablement dans le jeu vidéo…